Der „Kollege“ von drüben

von Hannes Schwenger1

"Berlin liegt nun einmal dort, wo es heute liegt. Niemand wird es dort wegbekommen. Und warum auch?" Über solche Sprüche des damaligen Regierenden Bürgermeisters Klaus Schütz konnten wir uns halbtot lachen. Dass er sich lächerlich machte, kam meiner Redaktion gelegen, denn wir waren die Zeitung der Außerparlamentarischen Opposition in Westberlin. In Ostberlin kamen wir damit jenen gelegen, die ihn auch gern lächerlich sahen - zum Beispiel Hans-Joachim Kittelmann. Wann immer wir uns am Regierenden beölten, goss dieser Mann ein schmieriges Tröpfchen dazu. Leute wie er, die sich als Mitarbeiter des Journalistenverbandes Ost vorstellten, tranken gern ein Bier im Republikanischen Club, dem 1967 gegründeten Debattierklub, der faktisch zum Katalysator der Studentenbewegung wurde. In dessen Hinterzimmern in der Charlottenburger Wielandstrasse, wurde unser „Extrablatt“ geschrieben. Rudi Dutschke, nach dem sich die Leute vom Schlage K's auffällig unauffällig erkundigten, hatte weniger für sie übrig als sie gehofft haben mögen. Der in Luckenwalde in der DDR Aufgewachsene,lebte schon einige Jahre im Westen und redete auch als Marxist über die DDR anders, als der Staatssicherheitsdienst es im Osten erlaubte. Manchmal sah er bei uns herein. Mein rotes Lackjäckchen, in dem ich nach Redaktionsschluss selbst das Extrablatt auf den Straßen verkaufen ging, gefiel K.besser als meine rotlackierten Kommentare, für die er mir trotzdem artige Komplimente machte.

Ich war eigentlich – seit 1962 – Neu-Berliner und zunächst Mitarbeiter des linksliberalen Spandauer Volkblatts und Redakteur in Augsteins gescheitertem Berliner Zeitungsprojekt „Heute“ gewesen, dessen ehemalige Redakteure dann das „Extrablatt“ herausbrachten, das in 16 Ausgaben bis zur letzten Schlagzeile „Wir sind pleite“ als eine Art Anti-Bildzeitung erschein. Die übriggebliebenen Redakteure gaben danach den Berliner Extradienst als linkes Infoblatt heraus.

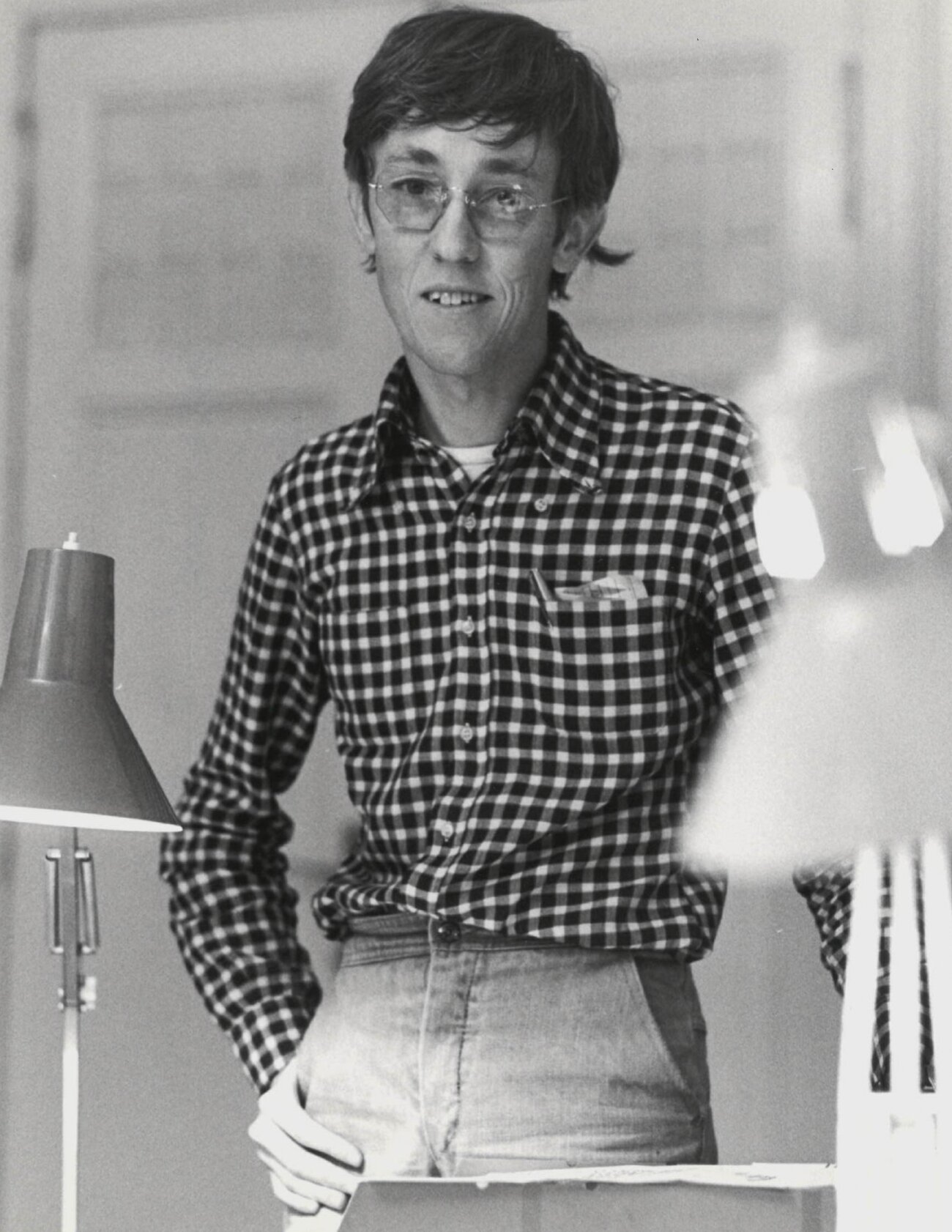

Foto: Journalist Hannes Schwenger

Ich weiß nicht, wann ich in diesen bewegten Jahren zum ersten Mal an der Berliner Mauer stand. Vielleicht stand sie mir nicht im Wege, der anfangs nur von meinem möblierten Zimmer in Schmargendorf zum Kurfürstendamm führte. Auch unterwegs nach Tegel und Tempelhof zu Flügen nach „Westdeutschland“ (wie man in Berlin sagte), bekam man die Mauer erst aus der Luft zu Gesicht. Der Weg zu den Flughäfen Tegel und Tempelhof kam mir kürzer vor als meine erste Fahrt in den Norden Berlins, auf der ich die Mauer dann zum ersten Mal bewusst sah: Auf einer unvermeidlichen Fahrt mit der S-Bahn, die unter Verwaltung Ostberlins stand, aber auch durch Westberlin fuhr. Die meisten Linien wurden von den Westberlinern seit dem Mauerbau boykottiert, aber nach Heiligensee und Frohnau sparte man eine ganze Busstunde, wenn man den Weg durch

Ostberlin mit der S-Bahn nahm. Fuhr man am Abend zurück, ging die Fahrt kilometerweit an der taghell beleuchteten Mauer entlang, bevor der Zug Ostberlin im Untergrund durchquerte. Ohne Halt – abgesehen vom Bahnhof Friedrichstraße - ging es dabei durch Geisterbahnhöfe, auf denen Posten mit Hunden patroullierten. Das genügte fürs Erste.

Beim Extrablatt war ich als Kollektivmitglied Redakteur, Metteur, Verleger und Zeitungsverkäufer in einer Person. Auch ein Büchlein mit den Gesammelten Worten des Regierenden gab ich heraus. K. bestärkte mich gönnerhaft in meiner Sammelwut für dessen neuesten Sprüche und fand es besonders interessant, dass ich im "Spiegel"-Archiv ein und aus ging. Ich war ein Sammler, er war ein Jäger. Er hatte mich im Visier. Er hätte mich gern in Bonn gesehen, am liebsten im Bundespresseamt oder als Pressesprecher einer Behörde; er sprach von diskreten Verbindungen, mich dort zu fördern.

Dass er für die Stasi auch eine diskrete Akte über mich anlegte, verriet er mir nicht; auch nicht meinen Decknamen in dieser Akte: „Zwerg“. Ob er ihn selbst erfunden hat? Er war selbst kein Riese, hielt sich aber durchaus für ansehnlich. Seine graue Strähne mochte gefärbt sein, seine Lederhaut war von kubanischer Sonne gebräunt. Er war der erste Karibik-Urlauber, dem ich in meinem Leben begegnet bin. In Ostberlin hielt er Hof im Presseclub gegenüber dem Bahnhof Friedrichstraße, wo er den Serviermädchen zu gebieten schien. Zu jedem Bier trank er einen "Edel", in Westberlin lieber echten Cognac. Einer von beiden hat ihn schließlich ins Grab gebracht. Wie gesagt, er hätte mich gerne eingekauft. Stattdessen ist es ihm wenig später gelungen, mich zu verkaufen.

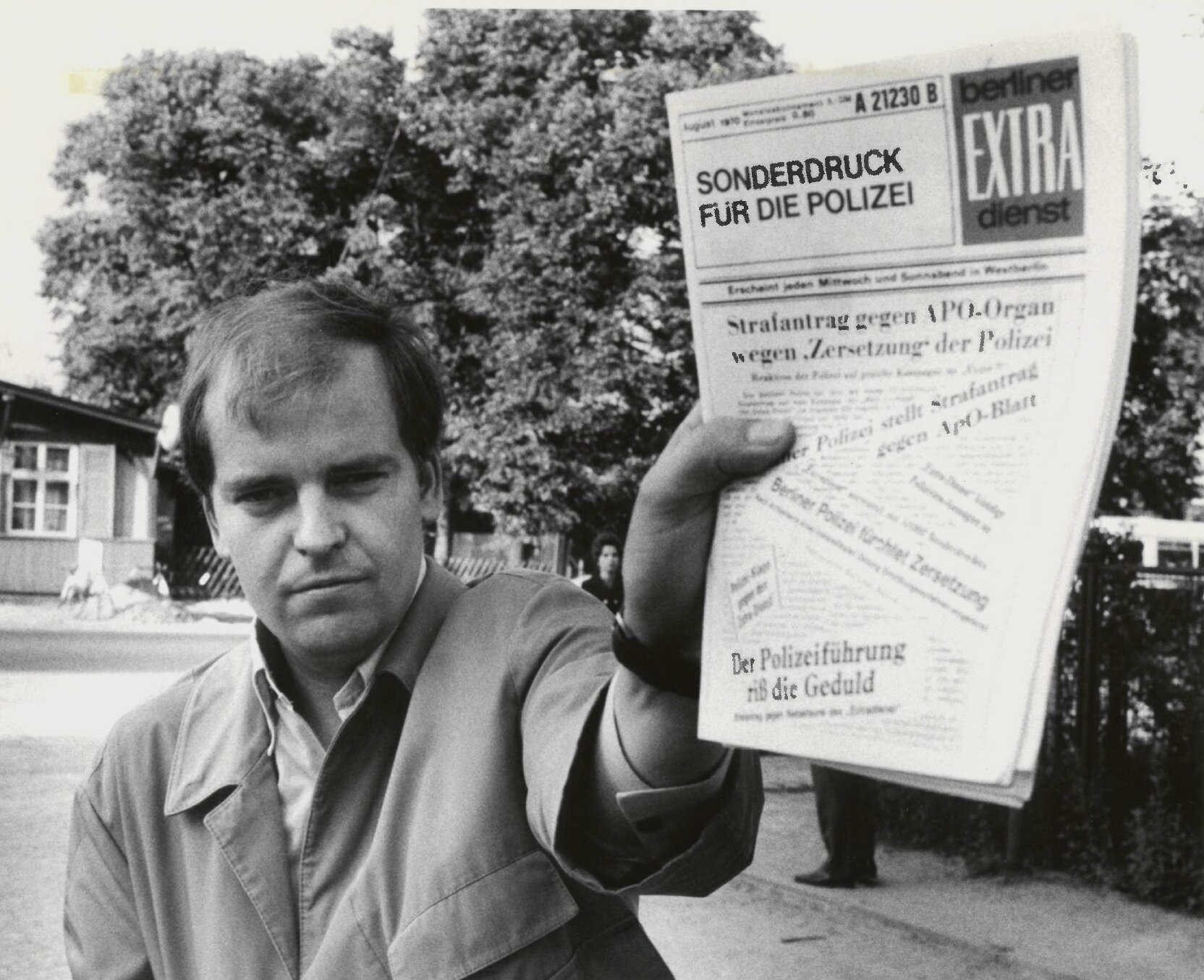

Foto: Andere Extra-Dienst-Redakteure waren DDR-freundlicher. Die Stasi half mit Geld nach. Auf dem Foto Extradienst-Redaktuer Martin Buchholz.

Es ging um Springer. Muss man heute schon Lesern erklären, wer Cäsar Axel Springer war? Er war in unseren Augen der mächtigste Mann in Berlin, ich der ohnmächtigste. Er besaß einen Zeitungsverlag, der Stimmung gegen Studenten machte, ich besaß eine Schreibmaschine, die Stimmung gegen ihn machte. Ich versetzte ihm einen Nadelstich - mit der Erfindung einer Anstecknadel, auf der "Enteignet Springer" stand und die ein paar tausend Menschen durch die Straßen Berlins trugen. Er schlug auf offener Straße zurück - mit dem Volkszorn, den seine Boulevardblätter entfachten. Er hatte es nicht nötig, eine Anstecknadel mit der Aufschrift "Verprügelt Studenten" zu drucken. Er musste nur unsere langen Haare, unsere Parkas und Lederjacken zu typischen Kennzeichen gefährlicher Staatsfeinde erklären und dieses Bild durch abstoßende Karikaturen illuminieren, um uns zu Freiwild zu machen. Noch bevor Rudi Dutschke auf dem Kurfürstendamm niedergeschossen wurde, jagten ihn fanatisierte Mitbürger in ganz Berlin. Ein Mann, der ihm ähnlich sah, wurde vor dem Rathaus Schöneberg beinahe gelyncht . Hat Springer wirklich gefürchtet, Berlins Studenten könnten eine Revolution machen, seinen Verlag enteignen und die Alliierten aus Berlin verjagen? Auch das konnte man uns ja zutrauen. Hatte nicht eben erst der Republikanische Club mit der Kampagne "Zerschlagt die NATO" begonnen? Zerschlagen wurden schließlich die Fensterscheiben des Amerika-Hauses, die Glastür des Springer-Hauses und meine Brillengläser.

Der einsame Höhepunkt - denn so allein war ich nie - meiner persönlichen Anti-Springer-Kampagne fand am 5. Februar 1968 statt. Ein Showdown auf Berlins beliebtester Einkaufsstraße vor dem Kaufhaus des Westens, um 12 Uhr mittags. Ich wollte meine Anstecknadeln verkaufen, wurde aber sofort von Passanten angerempelt. kräftige junge Leute, ein paar Ältere, eine gebeugte Großmutter am Krückstock. Im Handumdrehen bildete sich ein dichter Halbkreis um mich, nur am Straßenrand offen. Verschwinden sollte ich hier, in den Osten gehen, über die Mauer springen. Erst hieß ich Studentenschwein, dann Kommunistensau, schließlich sollte ich "ab ins KZ". Schon drängten mich ein paar Übermütige zum Bordstein, um mich auf die Straße zu schubsen. Da bekam ich einen Schlag vor die Brust, mit dem Gummifuß des Krückstocks, der mich auf die Fahrbahn warf. Oma war die Mutigste.

Gewiss, wir sind beide wieder auf die Beine gekommen, Springer und ich. Als er Jahre später, 1985, starb, hatten wir sogar etwas gemeinsam: Wir waren vermutlich die einzigen Deutschen, die noch an die Wiedervereinigung glaubten. Aber er hat sie nicht mehr erlebt, genauso wenig wie K.. Der, wie gesagt, hat mich damals verkauft: als Märtyrer der Meinungsfreiheit, die es auf seiner Seite der Mauer nicht gab. Vom ostdeutschen Journalistenverband wurde meine Geschichte ungefragt der Internationalen Journalistenorganisation als Anklageschrift gegen Springer präsentiert und bei ihren Mitgliedern als Broschüre verbreitet. Dass ich damit als angeblicher Kronzeuge des Ostens bei den Medien des Westens beruflich disqualifiziert war, hat ihn nicht gekümmert. Die DDR hatte ihre eigene Rechnung mit Springer, auf der ich zu den Spesen rechnete.

Ausgerechnet hinter Gittern traf ich K. wieder. Wäre es nach ihm und seinen Leuten gegangen, hätten wir uns wohl kaum wiedergesehen, nachdem ich anlässlich der Ausbürgerung der DDR-Dissidenten Wolf Biermann und Rudolf Bahro ein Schutzkomitee für verfolgte DDR-Bürger gegründet und dort eine Einreisesperre erhalten hatte. Inzwischen aus den Akten der Staatssicherheit kopiert, liegt sie vor mir, mit dem handschriftlichen Vermerk: Bis 31.12.1999. Gewissermaßen für den Rest des Jahrtausends, so war es gemeint.

So aber sahen wir uns lange vorher in Moabit wieder. Es war gar nicht so leicht, ihn dort ausfindig zu machen, denn ich hatte nur eine Zeitungsnotiz in der Hand, die von seiner Festnahme berichtete. Offenbar hatte er wieder einmal versucht, einen jungen Journalisten ins Bundespresseamt einzuschleusen, und vielleicht hatte dieser junge Mann tatsächlich vor, in den Staatsdienst zu treten - aber nicht als Spion, sondern als Journalist. Kurz, er hatte K. bei den Behörden angezeigt, und der war in Westberlin von der Straße weg verhaftet worden. In Moabit saß er in Untersuchungshaft, seinen Anwalt konnte ich über die Zeitung ermitteln. Er war überrascht von meiner Anfrage, denn nach seiner Erfahrung mieden in solchen Fällen auch gute Bekannte im Westen den Kontakt, um nicht die Aufmerksamkeit der eigenen Staatsschutzbehörden auf sich zu ziehen. Später hat er sich bei mir beklagt, dass ihn fast keiner der Westkollegen besuchen kam, denen er im Osten manches Bier bezahlt und manche Information beschafft hatte. Ich durfte sicher sein, dass ich die Aufmerksamkeit meiner Behörden längst gewonnen hatte. Mit Sicherheit unterlag unser Verlag ständiger Beobachtung, und von den Autoren meiner späteren Edition Voltaire saß immer mal einer im Knast: Kaufhausbrandstifter, Bundeswehr-Deserteure und Puddingköche2, die als Bombenbastler verdächtigt wurden. Ich weiß zwar bis heute nicht, weswegen ich selbst verdächtigt wurde, denn nur die Geheimdienstakten der DDR sind öffentlich zugänglich; aber dass ich nicht mehr als Lokomotivführer im öffentlichen Dienst angestellt werden würde, war mir schon damals klar.

Warum habe ich K. besucht? Menschen in Haft lösen bei mir einen bedingten Schutzreflex aus. Als Schriftsteller hatte ich mich schon für Jürgen Fuchs und Rudolf Bahro in ihrer DDR-Haft eingesetzt. K. hat sich darüber vermutlich lustig gemacht, solange es um die eigenen Häftlinge ging. Jetzt war er nicht undankbar, als ich mit Zigaretten und einem Kuchen von meiner Frau anrückte. Mit meinem Besuch erklärte er sich erst nach kurzer Bedenkzeit einverstanden; er glaubte, gestand er mir später, ich sei von Hintermännern geschickt oder von einem westlichen Geheimdienst gesteuert.

Viel zu reden gab es nicht bei diesen Besuchen, die stets in Anwesenheit eines Justizbeamten stattfanden. Bücher durfte ich mitbringen, K. wünschte sich Kriminalromane. Seine Frau sollte ich anrufen, Grüße bestellen und seine Gesundheit melden, an der ich allerdings Zweifel hatte. Mir schien, dass ihm mehr fehlte als Freiheit und frische Luft.

Bei meinem letzten Besuch - er saß bereits verurteilt in der Haftanstalt Tegel - traf ich ihn nicht mehr an. Er war bereits unterwegs zur Grenze. Sie hatten ihn ausgetauscht. Am Abend rief er mich von zuhause an. Er bedankte sich für meine Besuche und fragte, ob er sich für meinen Beistand revanchieren könne. Lieber nicht, war meine Antwort; bisher habe die DDR mich ja nur ausgesperrt, aber nicht eingesperrt. Wenn er im Ernst etwas tun wolle, dann für meine Wiedereinreise. Das tat er, erfolgreich; seit Anfang der achtziger Jahre hatte ich wieder freien Eintritt in Ostberlin.

"Ein Kämpferherz hat aufgehört zu schlagen", hieß es in der Todesanzeige, die ich 1987 erhielt. Aber nicht das Herz, sondern sein Magen hatte den Kampf aufgegeben. Ich weiß nicht, gegen wen er gekämpft hat, gegen den Mann und was er ihm zumutete, oder gegen das, was dem Mann zugemutet wurde. Darüber kann ich am wenigsten sagen, denn über seinen Dienst durfte er nicht, über sein Leben wollte er nicht sprechen; und dann gab es mit Sicherheit noch Dinge, über die er nicht sprechen konnte. Am Schwierigsten muss es mit seiner Familie gewesen sein, für die alle drei Vorbehalte galten, obwohl dort sicher am Meisten über die Hintergründe seines Leidens zu erfahren war. Immerhin weiß ich von seiner Frau, dass er einen Bruder besaß, der aus den gleichen Gründen wie er ins Gefängnis kam - nur drei Jahrzehnte früher und in der DDR. Er stand auf der anderen Seite. Was war zwischen ihnen vorgegangen?

Vielleicht wissen es seine Freunde. Einen von ihnen traf ich an seinem Krankenbett. Er stellte ihn mir als Studienfreund vor; jetzt sei er "im Ministerium" tätig. Er vergaß nur hinzuzufügen, in welchem. Ich konnte es mir denken, und der Mann hat es mir Wochen nach dem Begräbnis bei einer Tasse Kaffee selbst gesagt. Heute weiß ich, dass er jedenfalls mehr oder weniger war als sein Freund: sein Vorgesetzter.Dass der mehr wusste und mehr verstand als K., war nach wenigen Sätzen klar, die wir zu Dritt gewechselt hatten. Er schluckte nicht, er knirschte nicht wie K. mit den Zähnen, wenn ich kritische Reden über die DDR führte, er schien mir sogar häufiger zuzustimmen. Was K. sich nie hatte vorstellen können, das nahe Ende der DDR, schien er schon zu ahnen. Ich entnahm es Andeutungen, die ich später besser verstanden habe als während unserer Unterhaltung an K’s Krankenbett. Was wollte er wirklich sagen, als er mir bei jener letzten Tasse Kaffee eröffnete, er sei Mitarbeiter im Ministerium von Markus Wolf - als der schon nicht mehr im Amt war, sondern sich als Privatmann für eine Rolle nach dem Sturz Honeckers bereithielt? Alles, was er wirklich sagte, war: Er sei mir diese Mitteilung wohl schuldig und es stehe mir frei, mich zu verabschieden, wenn ich damit Probleme hätte. Ich habe ihn seither nicht wiedergesehen.

1 Publizist Berlin

2 Spielt auf eine Aktion gegen den Vietnamkrieg an, der als sogenanntes Puddingattentat bekannt wurde.