Die Neue Fußballwoche (fuwo) im Existenzkampf 1989–1992

von Andreas Morgenstern

Es ist der 7. November 1989: Auf der Seite 2 der Berliner Neuen Fußballwoche, allgemein kurz fuwo genannt, meldet sich Chefredakteur Jürgen Nöldner zu Wort. An dieser Stelle war bisher stets der Platz für die Bestätigung der SED-Leitlinien und Kritik am westlichen Profifußball gewesen. Nöldner, seit 1973 bei der fuwo, zuvor einer der besten Spieler des Landes, fordert jetzt einen Neubeginn für das vielgelesene Verbandsblatt des Deutschen Fußballverbands der DDR (DFV): „Wer die Vielzahl der Briefe an unsere Redaktion durchforstet, merkt schnell, wie mit unserem Fußball gebangt wird, daß von vielen Anregungen für Verbesserungen, Neuerungen ausgesprochen werden. Das betrifft auch unsere Zeitschrift.“ [1] Nöldner, bis 1990 auch im DFV-Präsidium, fordert „einen Farbanteil“, „mehr Seiten und höhere Auflage, damit die ‚fuwo’ nicht zur Bückware wird“.

Diese rein technischen Wünsche richten sich an den von der SED-Holding Zentrag geleiteten Sportverlag. Seit ihrer ersten Ausgabe am 11. Oktober 1949 ist die fuwo dessen ergiebigste Finanzquelle.[2] Schon damals sollte der 16 Seiten-Umfang bald vergrößert werden. Der Wunsch blieb jenseits einzelner früher Ausgaben unerfüllt, 1983 verschwand mit der roten Farbe der letzte Rest Farbigkeit. Die Startauflage von 51.000 Exemplaren steigerte sich bald und erreichte über 200.000 (1969) die 300.000, wo sie verharrte. Ein Abonnement abzuschließen, war in den 1980er Jahren praktisch unmöglich und die Zeitung auch am Kiosk oft knapp.

Die Existenzfrage des DDR-Fußballs 1989/90 spiegelte sich dann in den Inhalten der fuwo wider. Bereits das am 28. November abgedruckte Positionspapier des DFV forderte die fuwo als „unabhängige Zeitung“.[3] Die fuwo eröffnete Diskussionsraum. Der spätere DFV- bzw. NOFV-Präsident Georg Moldenhauer lobte sie später als Informationsquelle für „neue Dinge, neue Strukturen“.[4]

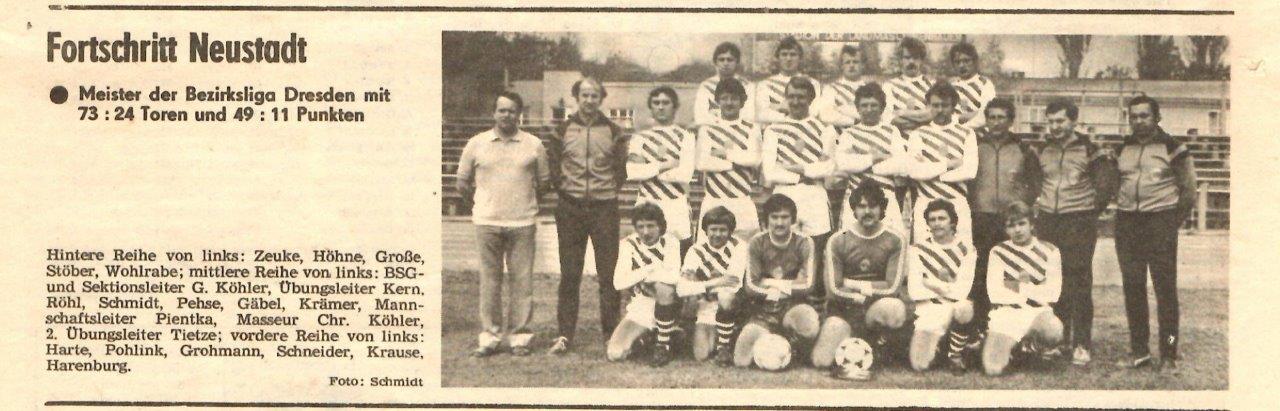

1990 brachte die erste farbige Titelseite und zum 3. Januar die Unabhängigkeit vom DFV. Schwerer als technische Auffrischungen fiel der Redaktion eine Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit. Während Redakteur Günter Simon den DFV-Verbandstag kritisierte („,heiße Eisen’ aus Vergangenheit und Gegenwart überhaupt nicht anzupacken, war gänzlich falsch“[5]), blieb einstige eigene politische Willfährigkeit bei der Zerstörung von Spielerkarrieren, als trauriger Höhepunkt die (dilettantische) Ausradierung des 1981 aus politischen Gründen vom höherklassigen Fußball ausgeschlossenen Peter Kotte vom Foto von Fortschritt Neustadt[6], ebenso unerwähnt wie das illegale „System der Geldbeschaffung“[7] der Mannschaften. Die versuchte Manipulation des Pokalspiels BFC Dynamo-Dresden 1985 blieb in der fuwo ohne Kommentar und kritische Zuschriften reichte der Verlag an das ZK der SED weiter.[8] Über den BFC Dynamo heißt es im Februar 1990 bereits wieder relativierend: „Er hat gebrochen mit seiner Erblast, als Imagepflege für eine verfehlte Sicherheitspolitik herhalten zu müssen“.[9] (Selbst-)Kritik wird kleingeschrieben.[10] Immerhin erinnerte Günter Simon, Redakteur seit 1961 bei der fuwo, an die willkürliche Verhaftung des Zweitligaspielers Rüdiger Uentz zur Schwächung seiner BSG Chemie Velten.[11]

Stattdessen harsche Ablehnung der zahlreichen Spielerwechsel 1990 zu den wirtschaftlich potenten West-Vereinen, selbst im Jugendbereich: „Wie die Heuschrecken fliegen die Manager und Trainer aus westlichen und südlichen Gefilden in unsere Stadien ein, um potentielle Kandidaten zu prüfen und ihre Marktpreise wie bei einem Fischangebot festzulegen.“[12] Für Nöldner blieb das einer der letzten Artikel. Bereits am Rande des UEFA Cup-Duells Stuttgart-Dresden 1989 hatte er erste Kontakte zum Kicker Sportmagazin geknüpft.[13] Ab Sommer 1990 baute er dort die Berlin-Redaktion mit auf.

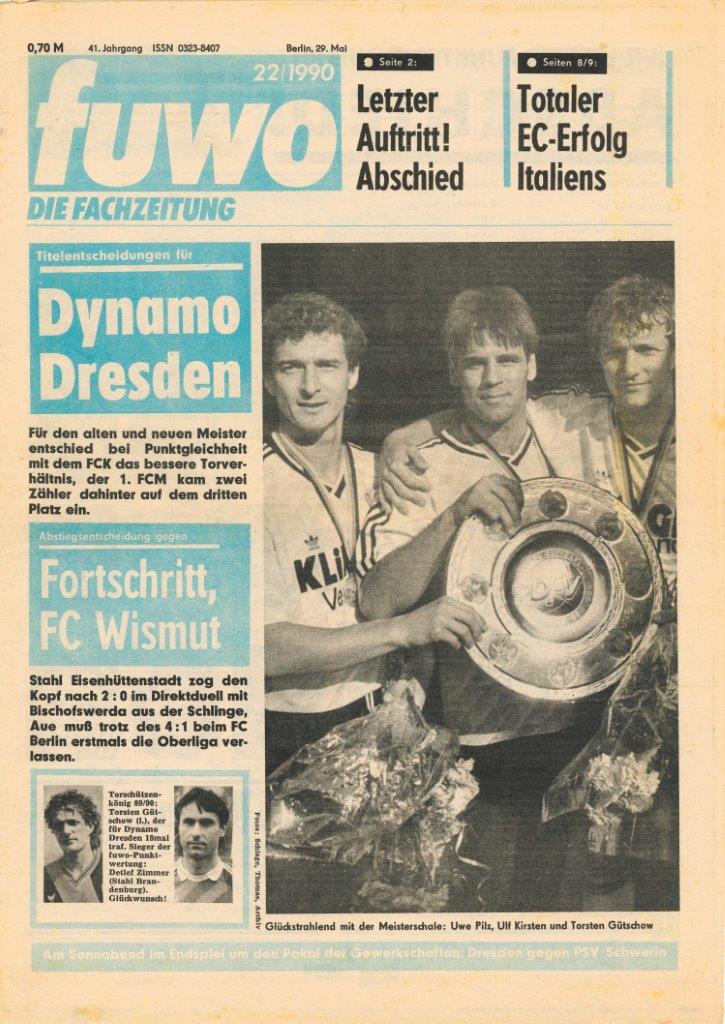

Fuwo und Sportverlag ermangelt es derweil an Ressourcen. Als 1990 eine Gewaltwelle den Fußball überrollt, übernimmt man dazu einen Spiegel-Bericht.[14] Die fuwo selbst geht aber auch mit der Zeit. Seit Jahresanfang sind Werbeanzeigen geschaltet und auch der Preis steigt ab 1. April 1990 erstmals seit 1970 von 50 auf jetzt 70 Pfennig. Begründet wird das mit höheren Vertriebskosten (dafür ist die fuwo endlich überall am Montag zu haben) und wegfallenden Subventionen. Dafür ist nun auch das Sperrzeichen für Abonnements Vergangenheit.[15] Bundesligaberichte liefert der Kicker. Während sein Logo unübersehbar angedruckt wird, ist die Herkunft der im Gegenzug von den fuwo-Redakteuren verfassten Ostfußballberichte im Westblatt nicht nachvollziehbar.

Inzwischen taucht die westliche Konkurrenz mit Geschichten von Bundesliga und ganz Europa im farbigen Tiefdruck in den Geschäften der DDR auf. Der Schwerpunkt der fuwo beschränkt sich dagegen weiter auf den DDR-Fußball. Hinzu tritt ein Verdrängungswettbewerb: Der Chefredakteur der Programmzeitschrift FF dabei, Alfred Wagner, klagt: „Ärgerlich ist es auch, wenn man in Kaufhallen große Regale für Westillustrierte freimacht, die DDR-Presse aber am Fenster auf der Heizung in der prallen Sonne liegt“.[16]

Die fuwo vertraut noch auf eine hohe Leserbindung. Im Mai 1990 antworten 25.000 Leser auf eine Umfrage und die Auflage liegt bei 200.000.[17] Im Resultat weitet man nach der Währungsunion den Umfang auf 24 teils farbige Seiten aus. Dafür steigt der Preis weiter auf 1 DM. Erstes farbiges Titelbild sind die jubelnden (west-)deutschen Weltmeisterspieler 1990. Gewonnen werden Kolumnisten, wie der bekannte Wolfgang Hempel, womit die Unterhaltungssparte endlich geboten wird. Nur selten sind Interviews zu lesen. Den alteingesessenen Redakteuren fehlen offensichtlich wichtige Kontakte in West-Vereine.

„Die Fachzeitung“ versteht sich inzwischen als Sprachrohr des Ostens. Man schreibt konsequent von „unserem Fußball“. Als die Krawalle in den Stadien erneut eskalieren, lautet die bange Frage: „Bundesliga ohne unsere Klubs?“[18] Beschönigt wird die Gewaltlage nicht, jedoch bedauert man Einseitigkeit. Ausschreitungen im Westen würden kaum überregional wahrgenommen. Hempel schiebt zumindest Mitverantwortung für den Spielabbruch beim Dresdner Cupspiel gegen Belgrad am 20. März 1991 aus Bayern abkommandiertem Bundesgrenzschutz zu: „Als die ersten Steine flogen, handelten sie nach dem guten alten bayerischen Motto: Gor net ignorieren net.“[19]

Gezeichnet wird ein Bild des Niedergangs durch Ausverkauf, was an das Alltagsempfinden zahlreicher von Arbeitsplatzabbau Bedrohter anknüpft. Egoistisch habe der Westen die Fußball-Einheit verschleppt, bis „unsere besten Spieler in aller Gemütsruhe vom großen Geld über die Elbe gezogen“ wurden.[20] Auch für die Presse ist das finanzielle Überleben schwierig. Ab März 1991 werben fuwo und das bald eingestellte Sportecho für billige Kleinanzeigen (drei Anzeigen zum Preis von nur zweimal 15 DM).

Derweil tauchen neue Namen im Blatt auf. Der Springer-Verlag aus Hamburg hat im September 1990 den zunächst in ein staatliches Unternehmen umgewandelten, dann privatisierten und von der Treuhand zum Kauf angebotenen Sportverlag übernommen.[21] Für die fuwo hat das Vor- und Nachteile. Die Westdeutschen verfügen über Verbindungen auf allen Ebenen, die das Blatt bereichern, teils jedoch nur als Zweitverwertung der jetzt dauernd beworbenen Sport-Bild. Andererseits verwässern ihre Beiträge das Ostprofil. Wenn anstelle des üblichen „HFC Chemie“ das westliche „Chemie Halle“[22] auftaucht, fühlen sich die Leser kaum bei ihrer fuwo daheim. Auch nehmen großflächige Bebilderung und ein boulevardesker Stil anstelle der früheren oft staubtrockenen Spielbeschreibungen zunehmend Raum ein. Die Wünsche der Frühjahrsumfrage 1990 nach „fundierter Berichterstattung“ werden immer weniger erfüllt.

Im August 1991 wird die Redaktionsspitze Simon/Nachtigall ausgewechselt, ohne die Leser darauf hinzuweisen. Das Impressum nennt nun den Bild-Mann Jürgen Eilers und Jörg Oppermann (einst Sport-Chef bei der FDGB-Zeitung Tribüne) als Chefs.[23] Simon ist über seine Ausbootung noch Jahrzehnte später enttäuscht.[24]

Auch mit neuer Ost-West-Mannschaft wird das Ostprofil gepflegt. Aufreger sind vor allem Schiedsrichterentscheidungen gegen Ost-Teams. Kulminieren wird dies 1991 im „Skandal von Brandenburg“ beim Spiel gegen Uerdingen. Eik Galley notiert: „,Ostdeutschland, Ostdeutschland’ riefen die Zuschauer. Deutsche Einheit braucht einfühlsame Menschen. Überall.“[25]

Immerhin gelingen Fortschritte: Dank einer Verständigung mit der West-Berliner Fußball-Woche kann man endlich auch im Westteil der Stadt verkauft werden.[26] Ab September 1991 erscheint man dort als Fußball-Montag, im Oktober wird mit dem Fußball-Donnerstag nach Kicker-Vorbild nachgelegt. Auch mit Springer lösen sich die Vertriebssorgen nicht auf – gerade die (wenigen) West-Leser erhalten das in einer noch 100.000er-Auflage[27] erscheinende Blatt verspätet.[28] Und auch Eilers kann wieder nur bitten, den „momentanen Ärger“ herunterzuschlucken.[29] Wenigstens gelingt, mit den ehemaligen Bezirken Magdeburg und Frankfurt/Oder beginnend, zum Jahreswechsel 1991/92 der Wechsel zum Vertriebssystem der Tageszeitungen.[30]

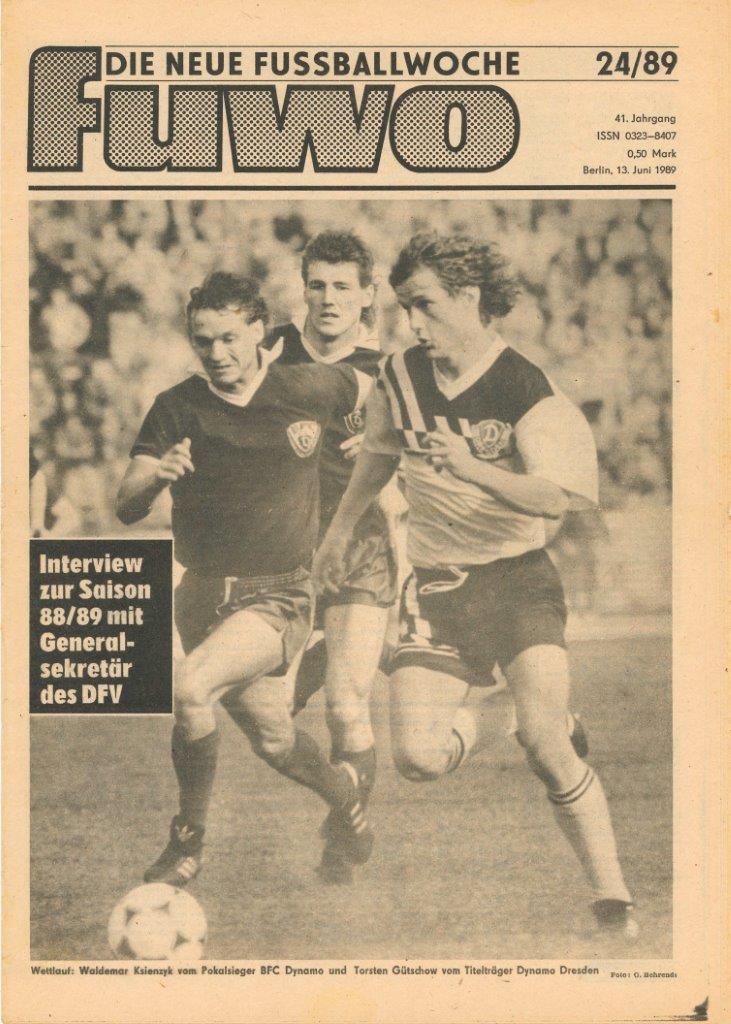

Stasi-Enthüllungen machten in den Jahren nach der Wende Schlagzeile. Erster prominenter Fall im Fußball war Dresdens Torjäger Torsten Gütschow. Viel Raum wird der sich rasch auf weitere Spieler ausweitenden Diskussion gegeben. Ein Leserbrief („da sie keinen Schaden angerichtet haben, können sie uns Fans weiterhin gerade in die Augen schauen“[31]) fasst die wie bereits 1990 erneute Zurückhaltung bei der Vergangenheitsaufarbeitung zusammen. Jedoch bleibt die fuwo Nachverwerter zuvor an anderer Stelle publizierter Enthüllungen und Interviews. Bezeichnend sprach Gütschow mit der Sport-Bild, die fuwo-Redaktion (am Artikel beteiligt war Klaus Feuerherm, später selbst als MfS-IM enttarnt[32]) fasst die Aussagen für ihre Leser zusammen.[33]

Im Sommer 1992 ist die Hälfte der in die erste gemeinsame Saison in beiden Bundesligen gestarteten Ost-Mannschaften abgestiegen. Hoffnungen im Existenzkampf sind gering. Chemnitz-Trainer Hans Mayer sieht in der fuwo voraus: „Es wird weiter bergab gehen mit dem Fußball im Osten. Und das ist einzig und allein eine finanzielle Frage.“[34] Trübe Aussichten, wo doch der Profifußball den Vereinen eine Zukunft hatte sichern sollen. Worüber soll die fuwo bald berichten?

Für die fuwo steht ebenfalls eine Wende bevor. Am 28. Dezember 1992 ein kleiner Hinweis: Dieses Heft sei „die letzte Ausgabe der fuwo, die im Sportverlag erscheint. Künftig wird die fuwo vom FUWOVerlag in enger redaktioneller Zusammenarbeit mit dem ‚Kicker Sportmagazin’ herausgegeben.“[35] Der Olympia-Verlag hatte bereits 1990 die fuwo kaufen wollen. Da konnte er aber Springer nicht ausstechen, weil die Treuhand den Sportverlag nur komplett veräußerte.[36] Fand man in Hamburg aber für die „Fachveranstaltung für Freaks“[37] (Geschäftsführer Dieter Pacholski) keinen Raum, bringt der Verkauf wenigstens noch Geld ein, im Unterschied zum Großteil des verbliebenen Sportverlags.

In Nürnberg hat man sich zunächst nicht über die Form einer Weiterführung entschieden.[38] 15 Mitarbeiter sollen 1993 übernommen werden.[39] Ähnlich wie im Nebeneinander bei Springer ist eine fuwo als „Ost-Kicker“ wirtschaftlich sinnlos, produziert man ja mit der eigenen Berliner Ausgabe bereits ein Blatt mit regionaler Berichterstattung.

Die Fokussierung auf den unter schwindendem Interesse leidenden Ostfußball, geringe Akzeptanz auf dem Westmarkt, ein Missverhältnis zwischen 1992 noch 40 Mitarbeitern bei niedrigem Verkaufspreis (1,80 DM pro Woche statt 4,80 DM beim Kicker) dazu die nicht endenden Vertriebsprobleme der auf zuletzt 85.000 Exemplare gesunkene Auflage[40] machen wie bei zahlreichen ehemals populären DDR-Zeitschriften ein Überleben unmöglich.[41] Nach nur sieben Ausgaben 1993 wird die Zeitung zugunsten des Kicker eingestellt. Die Geschichte der fuwo, der Fachzeitung für den ostdeutschen Fußball, findet mit ihrer Einstellung ein Ende. Den Nürnbergern bleibt mit ihrem Kauf immerhin eine deutlich erhöhte Abonnentenkartei.

[1] Fuwo 45/1989 (7.11.1989), S. 2.

[2] So jedenfalls Redakteur Günter Simon 2005. Vgl. Sportstadt Berlin im Kalten Krieg: Prestigekämpfe und Systemwettstreit, hrsg. von Jutta Braun und Hans-Joachim Teichler, Berlin 2006, S. 220.

[3] Fuwo 48/1989 (28.11.1989), S. 2.

[4] Fußball, in: Tagungsbericht der Erinnerungskonferenz „Die Vereinigung im Sport 1989/90“, 21./22.10.2005, hrsg. von der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2006, S. 43.

[5] Fuwo 14/1990 (3.4.1990), S. 16.

[6] Fuwo 32/1982 (10.8.1982), S. 13, ebenso in: Sportecho vom 29.7.1982.

[7] Vgl. Michael Kummer: Die Thüringer Fußballclubs in der DDR. Der Wettkampf der Privilegien, Erfurt 2015, S. 67.

[8] Vgl. Hanns Leske: Fußball in der DDR. Kicken im Auftrag der SED, 2. Aufl., Erfurt 2012, S. 92f.

[9] Fuwo 9/1990 (27.2.1990), S. 2.

[10] Noch 2020 erklärte Nöldner, bei fuwo wie Kicker galt „die Berichterstattung immer zuerst dem Fachlichen“. https://www.kicker.de/juergen-noeldner-ich-hab-nicht-jedem-gepasst-792711/artikel [Zugriff 6.3.2025].

[11] Fuwo 50/1990 (10.12.1990), S. 22f.

[12] Fuwo 17/1990 (24.4.1990), S. 6.

[13] Erstmals konnten die Kicker-Leser am 3.4.1989 mit der Vorstellung der Dynamo-Mannschaft einen Bericht Nöldners lesen.

[14] Fuwo 16/1990 (18.4.1990), S. 11.

[15] Fuwo 9/1990 (27.2.1990), S. 2.

[16] FF dabei 22/1990 (26.5.-1.6.1990), S. 3.

[17] Fuwo 22/1990 (29.5.1990), S. 16.

[18] Fuwo 47 1990 (19.11.1990), S. 1.

[19] Fuwo 13/1991 (25.3.1991), S. 3.

[20] Fuwo 20/1990 (15.5.1990), S. 3.

[21] https://www.axelspringer.com/de/inside/der-medienmarkt-der-ddr-hat-oberste-prioritaet [Zugriff: 7.3.2025].

[22] Bspw. in fuwo 4/1991 (21.1.1991), S. 16.

[23] Erstmals in fuwo 34/1991 (19.8.1991), S. 2.

[24] Ehre, wem Ehre gebührt. Das Wirken des Günter Simon, in: Potsdamer Neueste Nachrichten vom 11.11.2018.

[25] Fuwo 47/1991 (18.11.1991), S. 3; die gleiche Darstellung der Benachteiligung auch beim damaligen DFF-Fernsehkommentator Dirk Thiele, zu sehen auf: https://www.youtube.com/watch?v=Oh9popgvyIc [Zugriff: 26.3.2025].

[26] Vgl. zu der bisherigen Einstweiligen Verfügung: Berliner Zeitung vom 31.10.1990, S. 14.

[27] Neue Zeit (Berlin) vom 5.10.1991, S. 7.

[28] Bspw. laut einem Leserbrief, in: fuwo 43 (21.10.1991), S. 21.

[29] Fuwo 45/1991 (4.11.1991). S. 3.

[30] Fuwo 1/1992 (30.12.1991), S. 3 sowie 11/1992 (3.2.1992), S. 3.

[31] Fuwo 14/1992 (13.2.1992), S. 7.

[32] Vgl. Thomas Purschke: IMS „Richard“ jetzt bei „Bild“. Nun zuständig für Hertha BSC, in: Gerbergasse 18, 3/2003, S. 19-21.

[33] Fuwo 10/1992 (30.1.1992), S. 2.

[34] Fuwo 56/1992 (9.7.1992), S. 6.

[35] Fuwo 104/1992 (28.12.1992), S. 2.

[36] Berliner Zeitung vom 14./15.11.1992, S. 13.

[37] Zit. nach Kress-Mediendienst, 12.11.1992.

[38] Berliner Zeitung vom 14./15.11.1992, S. 13.

[39] Neue Zeit (Berlin) vom 19.12.1992, S. 7.

[40] Kress-Mediendienst, 12.11.1992.

[41] Vgl. u.a. Beate Schneider: Die Wende auf dem Medienmarkt, in: Historisch-Politische Meinung 1/2002, S. 217-225.