Die Umwandlung des Automobilwerks Eisenach

Zwischen Abwicklung und Neuinvestition in Westthüringen

Dr. Jessica Lindner-Elsner, Stiftung Automobile Welt Eisenach

Wie kein anderes Produkt war das Automobil unmittelbar mit dem Freiheitsdrang- und Wunsch der DDR-Bürger*innen verbunden. Dem entgegen standen jedoch Wartezeiten von über 15 Jahren auf ein eignes Kraftfahrzeug, denn die Automobilindustrie hatte in der DDR gegenüber anderen Industriezweigen nie eine herausgehobene Stellung und wurde nur sparsam mit Investitionen bedacht. In den beiden Automobilwerken in der DDR, namentlich der VEB Sachsenring Zwickau (AWZ) und der VEB Automobilwerk Eisenach (AWE), wurden die Marken Trabant und Wartburg produziert. Letzteres war ein Fahrzeug der gehobenen Mittelklasse und vor allem für den Exportmarkt und damit verbundener Devisenerwirtschaftung vorgesehen. Ein eigenes Auto hatte unter diesen Bedingungen also einen besonderen Wert. Es half Grenzen zu überwinden und Brücken zwischen den zwei Landesteilen zu schlagen. Demnach kamen den Automobilherstellern in Deutschland im Zuge der Wiedervereinigung eine besondere Verantwortung zu. So jedenfalls war es 1992 im Vorwort des „Opel-Report – Die Erschließung des Automobilmarktes in den neuen Bundesländern 1989 bis 1992“ zu lesen. Tatsächlich bemühte sich die Adam Opel AG, wie auch andere Hersteller, bereits seit Jahresende 1989 um Kontakte und Kooperationen in die noch existierende DDR. In der westthüringischen Stadt Eisenach mündete dieses Engagement 1992 im Aufbau eines neuen Pkw-Herstellungswerkes, welches seinerzeit als eines der modernsten Werke in Europa galt. Damit verbunden war jedoch auch die Abwicklung des Traditionsbetriebs, VEB Automobilwerk Eisenach, in dem bis 1991 der Wartburg produziert wurde. Im folgenden Beitrag möchte ich das Nebeneinander von Abwicklung und Neuanfang in einer bis heute vom Automobilbau geprägten Stadt nachzeichnen.

Die Stadt Eisenach im Wartburgkreis in Westthüringen lag bis 1990 unmittelbar zur westdeutschen Grenze und war ein Zentrum des Automobilbaus. Bereits seit 1898 wurden in Eisenach Automobile hergestellt – bis heute wechselte dabei der Markenname mehrfach. Im Jahr 1955 begann die Wartburg-Ära, die bis zur Werksschließung 1991 andauerte. Das Automobilwerk Eisenach war in der DDR und bis zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten das zweitgrößte Unternehmen in der DDR-Automobilindustrie und in der Westthüringer Wartburgregion ein Schwerpunktbetrieb. Seit dem Ende der 1960er Jahre gehörte der Betrieb im Bezirk Erfurt immer zu den größten Arbeitgebern. Die Betriebsangehörigen kamen aus 74 Gemeinden des Kreises und 52 Gemeinden außerhalb des Kreises. Ende der 1960er Jahre hatte jede/r neunte Bewohner*in der Stadt irgendeine berufliche Verbindung in das Automobilwerk Eisenach. Das AWE bestand zuletzt aus einem festen Belegschaftsstamm von annähernd 10 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Produktion, der Verwaltung und in betriebseigenen sozialen Einrichtungen. Die lange Standorthistorie und die planwirtschaftlichen Bedingungen sorgten in und um Eisenach für eine zentrale Ansiedlung von Automobilzulieferern, wie beispielsweise der Fahrzeugelektrik. Auch dort waren mehrere tausend Menschen beschäftigt. Das AWE unterhielt zudem eine Reihe von sozialen Einrichtungen, wie Kindergärten, Ferienlager und Kantinen, in denen viele Frauen beschäftigt waren. Insgesamt lag ihr Anteil an der Gesamtbelegschaft bei etwa 20 Prozent.

Der Automobilbau hatte in der DDR im Gegensatz zu anderen Industriezweigen keine herausgehobene Stellung. Investitionen, in Maschinen, Arbeitsmaterialien oder das Endprodukt, wurden in dieser Branche in vierzig Jahren Planwirtschaft nur sparsam getätigt. Mit dem Fall der Berliner Mauer im Herbst 1989 wurde der desolate wirtschaftliche Zustand des Großbetriebes, wie auch anderer, dann offensichtlich. Dem Betriebsdirektor Dr. Wolfram Liedtke war dies sehr zeitig bewusst. Am 4. Dezember 1989 berichtete er in seinem Report an die Belegschaft schon über die seiner Meinung nach unausweichlichen betrieblichen Veränderungen. Damit meinte er allen voran, dass man Kooperationen mit anderen Automobilherstellern, im In- und Ausland anstrebe, um dem damit verbundenen Wunsch nach Technologietransfer nachzukommen. In einer im Dezember folgenden Zusammenkunft der Betriebsleitung des AWE wurde dann schon als kurzfristige Maßnahme die „Struktur-Strategie Joint-Venture“ beschlossen – den Kerngedanken bildete die Ausgründung von Firmenteilen in eigenständige Unternehmen sowie die Aufrechterhaltung des Stammbetriebs mit finanzieller Unterstützung. Der Leitung des AWE war also demnach schon im Dezember 1989 bewusst, dass es für die Produktion des Wartburgs ohne fremde Unterstützung zu Problemen kommen würde bzw. die Zukunft der Produktion nicht gesichert war.

Gleichzeitig gingen vom neuen Politbüro schnell Anweisungen an die Betriebe in Eisenach wie Zwickau heraus, sich um potenzielle Kooperationspartner aus dem In- und Ausland zu bemühen. Zunächst sollten dabei aber bestehende Partner berücksichtigt werden, was im Fall der Automobilhersteller die Firma Volkswagen (VW) war. Seit Mitte der 1980er Jahre gab es mit dem Wolfsburger Automobilbauer eine Zusammenarbeit, die den DDR-Automobilen den Einbau eines VW-Motors brachte. Tatsächlich rückte der Automobilstandort nun auch in den Fokus von bundesdeutschen und ausländischen Firmen, die eine Chance zum Erschließen neuer Absatzmärkte sahen. Eisenach lag nun nicht mehr am Zonenrand, sondern in der Mitte Deutschlands, der Standort war etabliert und verfügte über einen gefestigten, gut ausgebildeten Mitarbeiter*innenstamm. Volkswagen signalisierte zum Jahresende 1989 bereits seine Bereitschaft, die Zusammenarbeit mit den beiden DDR-Automobilherstellern aufrechtzuerhalten bzw. zu intensivieren. Als scheinbareindeutiges Zeichen in diese Richtung gründeten die Volkswagen AG, der VEB Sachsenring Zwickau und das Automobilwerk Eisenach eine gemeinsame „Volkswagen IFA-Pkw-GmbH“. Der Wolfsburger Automobilbauer machte im Dezember 1989 in einer ersten Planung für Eisenach die Perspektive auf, ab September 1991 jährlich 60.000 VW-Fahrzeuge in Westthüringen zu montieren. Davon waren aber nur 10 Prozent für den ostdeutschen Markt vorgesehen. Der Rest sollte an VW zurück gehen. Zudem sollte sich das AWE mit mindestens fünf Prozent an den Materialkosten beteiligen. Dieses Vorhaben erschien auf der Betriebsleiterebene im AWE wenig Euphorie geweckt zu haben, stattdessen befürchtete man, dass sich VW wohl nicht für beide Automobilbaustandorte gleichermaßen finanziell einsetzen würde. Da sich neben VW auch andere Hersteller interessiert an einer Zusammenarbeit zeigten, blieb man in Eisenach also gesprächsbereit.

Für den Produktionsstandort insgesamt, war letzten Endes die Kontaktaufnahme im Dezember 1989 der Adam Opel AG richtungsweisend und zukunftssichernd. Nach einem ersten Besuch des Opel-Vorstandes in Eisenach dam 8. Januar 1990 bekundete dieser bereits Interesse an einer Zusammenarbeit, was jedoch nicht überall auf Zustimmung stieß. Im DDR-Wirtschaftsministerium unter Christa Luft, der späteren Chefin der Treuhandanstalt, hielt man gezielt an einer Kooperation mit VW fest und sanktionierte den Betriebsdirektor Liedtke – man entzog ihm die Reisemittel gen Westen - weil dieser weiterhin Kontakt zu Opel unterhielt. Liedtke zeigte sich unbeeindruckt und setzte die Belegschaft von den Gesprächen in Kenntnis. Der Betriebsdirektor berief im März 1990 im AWE eine Abstimmung bei einer Betriebsversammlung ein - die 4.000 anwesenden Mitarbeiter*innen sollten zwischen einer zukünftigen Kooperation von AWE mit Opel oder VW abstimmen. Dafür sollten beide Automobilbauer ihre Vorschläge und Konzepte für eine Kooperation darlegen. Das von VW eingereichte Vorhaben sah die Produktion des VW-Modells Jetta im Umfang von 100.000 Stück/ Jahr ab 1994 vor. Dieser Plan überzeugte weder wirtschaftlich noch zeitlich, denn bis zum Produktionsbeginn wären gut vier Jahre zu überbrücken gewesen und damit zu viel Zeit, um den Standort Eisenach unter den bekannten Bedingungen zu halten. Dagegen legte Opel ein Sofortprogramm vor, welches gleich mehrere Ziele beinhaltete: Als Erstes sollte die Produktion des Wartburg weiterlaufen und neue Absatzmärkte erschlossen werden. Das zweite Ziel verfolgte eine Testphase, wobei ein Opel-Modell in SKD-Fertigung (Semi-Knocked-Down, meint den Zusammenbau eines Produktes aus angelieferten Teilen) in Eisenach gebaut werden sollte. Nach erfolgreicher Testphase würde sich dann drittens, der Aufbau eines neuen Pkw-Herstellungswerkes, anschließen. Dieser Plan wurde bei der Versammlung von Opel-Vorstandschef Louis R. Hughes vorgestellt und das Interesse an einer Zusammenarbeit begründet. Hughes betonte, es würde darum gehen, Eisenach zum Automobilbaustandort Nummer 1 in der DDR zu entwickeln, wofür Opel all seine Kraft investieren würde, um am Rande von Eisenach ein hochmodernes und leistungsfähiges Automobilwerk zu errichten. Damit wurde deutlich, dass sich das Interesse des Rüsselsheimer Unternehmens nur auf den Neubaustandort im Westen der Stadt Eisenach bezog, nicht auf die alte Fabrik in der Stadt. Dort, am Rande der Stadt, wurden seit Ende der 1970er Jahre erste Produktionslinien neu aufgebaut, wichtiger war aber, dass für das Grundstück schon vollumfängliche Baugenehmigungen vorlagen, was für die Zielsetzung zum Aufbau eines neuen Werkes sehr vorteilhaft war. Die Belegschaft stimmte nachfolgend für eine Kooperation mit Opel, womit formal der Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung des Standortes in der Transformationsphase gesetzt wurde. Im März 1990 kam es dann, gut drei Monaten nach der Kontaktaufnahme, zur Leipziger Frühjahrsmesse zur Gründung eines Joint-Ventures zwischen AWE und Opel - die Opel-AWE GmbH mit Sitz in Eisenach wurde gegründet.

Bei der Vertragsunterzeichnung waren neben Dr. Wolfram Liedtke und Louis R. Hughes auch Christa Luft (Wirtschaftsministerium) und Hans-Joachim Lauck (Pkw-Kombinat) anwesend. Ziel des Joint-Ventures war die schon zuvor von Opel perspektivierte SKD-Montage eines Opel-Modells. Nun sollten also jährlich 200.000 Fahrzeuge in Eisenach montiert werden. Nach erfolgreicher Testphase sollte dann in Eisenach ein komplett neues Automobilwerk für die Adam Opel GmbH gebaut werden. Alle Beteiligten waren sich sicher, dass mit dieser richtungsweisenden Vertragsunterzeichnung, für den Erhalt des Standortes und der Arbeitsplätze gesorgt wurde. Währenddessen schwankte die Stimmung unter den Beschäftigten als bekannt wurde, dass Opel kein Interesse am alten Automobilwerk hatte, sondern nur am Neubaustandort. Darum machte der Betriebsdirektor bei einer Gewerkschaftsversammlung eine deutliche Ansage. Es würde vor allem darum gehen, Arbeitsplätze zu sichern – das AWE als Ganzes wäre nicht haltbar. Gleichzeitig präsentierte er aber auch schon Ideen, um die Produktion des Wartburgs weiter aufrecht zu erhalten: Senkung der Herstellungskosten und Ausgründung einzelner Betriebsteile. Es ging hier also nicht mehr um den Erhalt des AWE-Werkes als Ganzem, sondern um dessen Entflechtung und Umwandlung in eigenständige Kapitalgesellschaften. Als Beispiele nannte der Betriebsleiter die Presserei oder die Poliklinik.

Mittlerweile war die Verwaltung des AWE an die gerade gegründete Treuhandanstalt übergegangen und die Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik und der DDR weit vorangeschrittenen. Innerhalb des Betriebes wurde über mögliche Folgen einer Währungsumstellung diskutiert. Voraussehbar war, dass die Produktionskosten für den Wartburg mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zum 1. Juli 1990 enorm steigen würden. Dazu kam, dass sich schon seit dem Frühjahr abzeichnete, dass das Fahrzeug im Inland kaum noch abzusetzen war. Der Markt war bereits mit moderneren Pkw-Modellen gefüllt. Um die Finanzierung zu sichern, benötigte das AWE finanzielle Hilfen. Darum reiste im Mai 1990 eine Delegation von AWE und Opel nach Bonn in das Bundeswirtschaftsministerium und nach Ost-Berlin in das DDR-Wirtschaftsministerium. Dort wurde eine (weitere) Subventionierung an Bedingungen geknüpft: Bilanzen anfertigen, Kosten senken und ein Sanierungskonzept erarbeiten. Nach der Reise nach Bonn und Ost-Berlin beantragte die Betriebsleitung des AWE eine Überbrückungsfinanzierung von gut 200 Millionen D-Mark bis zum Jahresende 1990 um damit die Verträge und Arbeitsplätze zu sichern. Für die Aufrechterhaltung und Erfüllung der bestehenden Exportverträge für den Wartburg, vor allem in das sozialistische Wirtschaftsgebiet, sicherte die Bundesregierung nachfolgend finanzielle Beihilfen zu. Aber auch für die Inlandsproduktion brauchte das AWE-Unterstützung, denn bisher wurden mehr als die Hälfte der Betriebskosten von staatlicher Seite subventioniert. Das zeigte sich vor allem am Verkaufspreis des Endproduktes: bis zur Währungsunion kostete ein Wartburg zwischen 12.- und 15.000 D-Mark. Um dem Konkurrenzdruck standzuhalten, sollte das Fahrzeug nach dem 1. Juli nur noch 9.000 D-Mark kosten – damit entstand also eine Differenz von bis zu 6.000 D-Mark pro Pkw. Doch bereits Ende Juni schränkte die Bundesregierung ihre Zusagen ein. Die Betriebsleitung wurde nun abermals dazu angehalten ein neues Sanierungskonzept zu erarbeiten, aus dem eine drastische Kostensenkung hervorging. Das AWE stand also angesichts zu erwartender Veränderungen bereits vor dem 1. Juli im Fokus von Treuhandanstalt und Politik. Mit der Währungsunion wurde das Automobilwerk in eine GmbH umgewandelt. Der Betriebsdirektor wurde als Geschäftsführer (wieder-)eingesetzt.

Nun also ging es darum, kostensenkende Maßnahmen durchzusetzen. Neben der Ausgründung von Betriebsteilen und der erhofften Ansiedlung neuer Unternehmen – bis zu 20 waren perspektiviert - stand auch die wirtschaftliche Sanierung des Betriebes auf dem Plan. Konkret bedeutete dies Personalabbau. Am 2. Juli umfasste die Arbeitskräftestatistik 8.863 Mitarbeiter*innen im AWE. Zunächst sollten Rentner*innen und alle mosambikanischen Mitarbeiter*innen den Betrieb verlassen. Hinzu kamen Kurzarbeiter*innen, reduzierte Wochenarbeitszeit, Umschulungsmaßnahmen sowie Mitarbeiter*innen, die für die Montagetätigkeit bei Opel vorbereitet werden sollten. Auf diese Art sollten bis Jahresende 1990 bereits etwa 4.000 Mitarbeiter*innen den Betrieb verlassen. Die Betriebsleitung erhoffte sich durch diese Maßnahmen finanzielle Mittel freizumachen, die zur Sanierung des Kernbetriebes und zur Sicherung der Produktion aufgewendet werden sollten. Dreh und Angelpunkt blieb jedoch das Opel-Projekt. Der Autobauer knüpfte jedoch eine Investition von mehreren Millionen D-Mark in Eisenach daran, dass die Bundesregierung dieses Vorhaben ebenfalls (finanziell) unterstützen würde. Die Testphase der Opel-Produktion sollte jedoch bereits im September 1990 beginnen. Nach erfolgreicher Probe sowie finanzieller Unterstützung, wollte Opel 1991 mit dem Bau des neuen Herstellungswerkes beginnen, in dem 1992 die Produktion anlaufen sollte. Bis dahin sollte die Produktion des Wartburgs weiterlaufen, damit ein nahtloser Übergang geschaffen werden könnte. So sollte eine Massenarbeitslosigkeit verhindert werden und eine berufliche Neu- bzw. Umorientierung der Mitarbeiter*innen ausgeschlossen werden.

Aufgrund der abzusehenden Entlassungen musste der Betrieb nun auch einen Sozialplan verfassen. Damit sollten Nachteile aus wirtschaftlichen Veränderungen ausgeglichen bzw. gemindert werden, für diejenigen Mitarbeiter*innen, die entlassen werden sollten. Darin wurden auch Bestimmungen für Kurarbeiter*innen geregelt, Qualifizierungsansprüche und Kündigungsschutz formuliert. Auch Vorruhestandsregelung wurden getroffen. Die hier beschriebenen Maßnahmen betrafen zunächst ausländische Mitarbeiter*innen sowie einheimische Arbeiter*innen im fortgeschrittenen Alter. Ab August 1990 befand sich ein erheblicher Teil der Betriebsangehörigen in Kurzarbeit – ausgeschlossen waren Alleinerziehende mit Kindern bis zu drei Jahren, Schwangere und Mütter im Wochenbetturlaub und der anschließenden Freistellung, Schwerbehinderte und Reha-Patienten sowie Lehrlinge. Dies stellte allerdings nur den Anfang der Strukturveränderungen dar.

Unterdessen liefen die Vorbereitungen für die Aufnahme der SKD-Montage weiter. Mitarbeiter*innen des AWE nahmen an Schulungsmaßnahmen in Rüsselsheim teil und lernten dort die neuen Arbeitsmethoden und wurden als Multiplikatoren ausgebildet. Im Oktober 1990 begann dann, nur fünf Monate nach Abschluss des Joint-Ventures und nur zwei Tage nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten die Produktion des Opelmodells Vectra mit nur 80 Mitarbeiter*innen. Die Adam Opel AG war damit eines der ersten Unternehmen, das eine Großinvestition in den sogenannten neuen Ländern realisierte. Zum Produktionsstart waren nicht nur die Betriebsleitung von AWE oder der Opel-Vorstandschef Louis R. Hughes, sondern neben Lokalpolitiker*innen auch der Bundeskanzler Helmut Kohl anwesend. Seiner Meinung nach wäre Eisenach der bestmögliche Standort für solch ein Projekt und das Tor zu Thüringen – „ein gutes Land mit guten Leuten“. Er weckte damit Hoffnungen auf Arbeitsplatzerhalt und Standortsicherung. Bislang fehlte jedoch immer noch eine Zusage von Opel zur geplanten Großinvestition zum Aufbau des neuen Werks. Die Entscheidung fiel dann im Dezember 1990, als die Treuhandanstalt weitere finanzielle Hilfen für das AWE zusicherte und gleichzeitig die Investition Opels unterstützen wollte. Am 13. Dezember 1990 unterzeichneten die Treuhandanstalt, die AWE GmbH und die Adam Opel GmbH einen Grundstückskaufvertrag. Dies war die Voraussetzung für die Errichtung des neuen Opel-Werkes im Westen der Stadt Eisenach. Damit veräußerte das AWE bzw. die Treuhandanstalt als Verwalterin das gesamte Grundstück an die Adam Opel AG. Die Vertragsunterzeichnung war ein Meilenstein im Ringen um die Perspektive des Standortes und wurde öffentlichkeitswirksam in Berlin zelebriert, wie das nachfolgende Foto veranschaulicht.

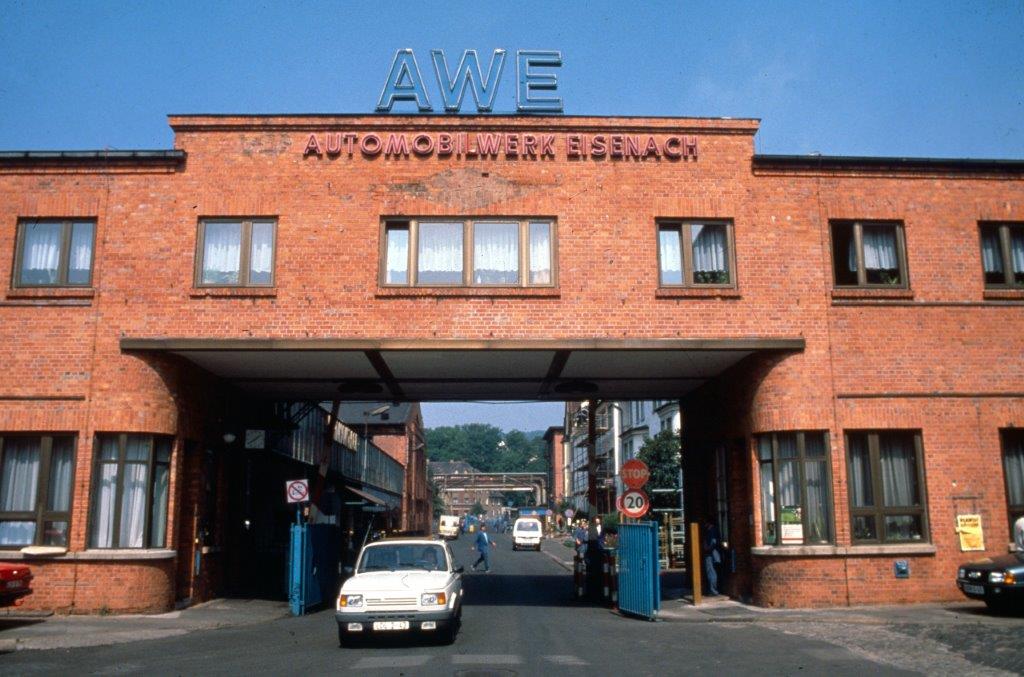

Haupttor des VEB Automobilwerk Eisenach (AWE) mit dem letzten ab 1988 in der DDR produzierten Serienmodell „Wartburg 1.3“

Fotoarchiv Bundesstiftung Aufarbeitung

Foto: eastblockworld, MedienNr: 00064194

Kaufvertragsunterzeichnung in Berlin, 13.12.1990

Bei der Vertragsunterzeichnung waren nicht nur die drei Beteiligten – Louis R. Hughes (links), Detlev Rohwedder (Mitte) und Wolfram Liedtke (rechts) sondern auch Bundeswirtschaftsminister Helmut Haussmann (hinten links) und Thüringens erster Ministerpräsident Josef Duchač (hinten rechts) anwesend. Diese Übereinkunft sendete an die Mitarbeiter*innen und Beteiligten Optimismus und Hoffnungen zum Erhalt des Standortes und der Arbeitsplätze. Immerhin konnten auch schon Erfolge bei der Ausgliederung von Betriebsteilen und Neuansiedlung von (Zuliefer-)Firmen verbucht werden. Doch trotz dieser positiven Entwicklung entschied die Treuhandanstalt noch im Dezember 1990, dass die Produktion des Wartburgs vorfristig eingestellt werden sollte. Die eingebrachten Vorschläge und Bilanzen konnten die Treuhandanstalt nicht überzeugen, die Produktion des Wartburgs unter den wirtschaftlichen Bedingungen noch ein weiteres Jahr in hohem Umfang zu subventionieren. Der Absatz des Fahrzeuges konnte trotz großer Anstrengungen nicht (mehr) gesteigert werden. Die Betriebsleitung in Eisenach wurde kurz vor Weihnachten von der Entscheidung informiert und sollte nun ein Konzept zum Auslauf der Produktion erarbeiten – als Enddatum war der 30. Juni 1991 festgelegt wurden, ein halbes Jahr eher als ursprünglich kalkuliert. Doch dabei blieb es nicht, denn am 8. Januar revidierte die Behörde die Entscheidung und votierte für einen Produktionsstopp zum 31. Januar 1991.

Foto: Stiftung Automobile Welt Eisenach

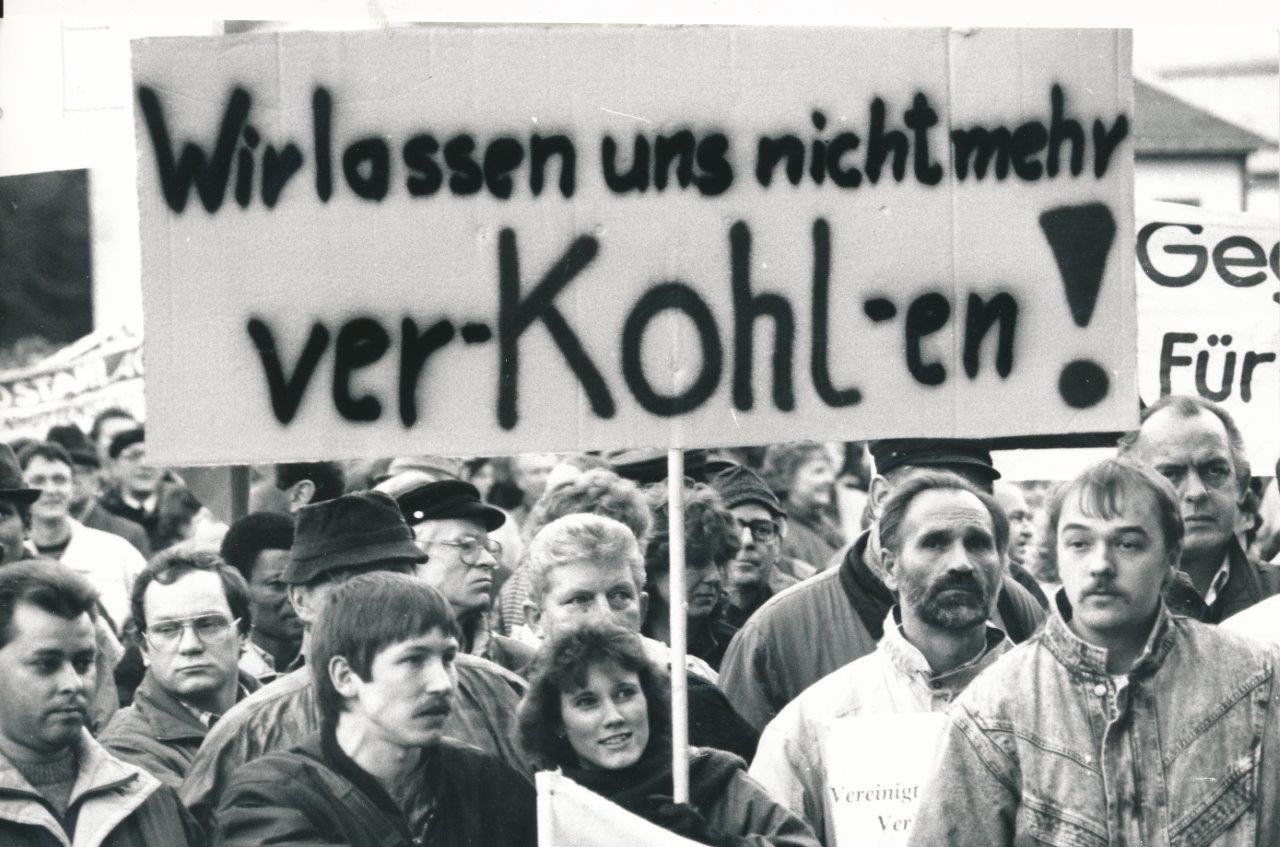

Protest und Kundgebung Januar 1991 in Eisenach

Durch Proteste der Betriebsleitung und der Mitarbeiter*innen entschied die Treuhandanstalt letztlich, die Produktion noch weiterlaufen zu lassen, bis alle Materialbestände aufgebraucht wurden waren. Am 10. April 1991 lief schließlich der letzte Wartburg vom Band. An diesem Tag beschäftigte das AWE noch über 6.000 Mitarbeiter*innen, von denen 4.700 in Null-Stunden-Kurzarbeit und damit in die Arbeitslosigkeit überführt wurden. Der Kündigungsschutz erlosch zum Jahresende. Der erhoffte Arbeitsplatzerhalt konnte jedoch im geplanten Umfang – kalkuliert wurden über 7.000 Stellen - nicht erreicht werden, was mehrere Gründe hatte. Zum einen war das 1992 eröffnete Opelwerk ein reines Montagewerk, dem viele Abteilungen fehlten, die vorher im AWE existierten, wodurch weniger Personal benötigt wurde. Am Ende bleibt offen, wie viele von den vormals 10.000 AWE-Beschäftigten tatsächlich in der regionalen-automobilnahen Produktion eine Weiterbeschäftigung fanden. Trotz der insgesamt positiven Perspektive durch Opel, stieg die Arbeitslosenquote 1992 in Eisenach auf bis zu 20 Prozent, wovon 70 Prozent Frauen waren. Und trotzdem fällt die Bilanz der Transformation für Eisenach positiv aus – Eisenach ist immer noch Automobilbaustandort. Ohne das Engagement von Opel wäre die Transformationszeit wohlmöglich anders verlaufen.

Foto: Archiv der Stiftung Automobile Welt Eisenach