Plünderung und kulturelle Zerstörung in der Ukraine:

Dokumentation des Krieges gegen das kulturelle Erbe

Von Maria Silina[1]

Seit 2014 – und noch stärker seit Beginn des groß angelegten Krieges, den Russland im Februar 2022 begonnen hat – ist die Ukraine nicht nur militärischen Angriffen ausgesetzt, sondern auch gezielten Angriffen auf ihre kulturelle Identität. Täglich entstehen direkte Schäden, zum Beispiel durch Raketenangriffe auf UNESCO-geschützte Kulturstätten in Odesa (im Juli 2025)[2], durch die Plünderung von Museen in Städten wie Mariupol, Cherson und Melitopol[3] oder durch „Restaurierungsmaßnahmen“ am Palast der Krim-Khane in Bagçesaray, der ebenfalls UNESCO-Schutz genießt. Diese „Restaurierungen“ verändern bewusst das historische Aussehen des Bauwerks und schreiben damit die lokale Geschichte um – im Sinne eines großrussischen Machtanspruchs.

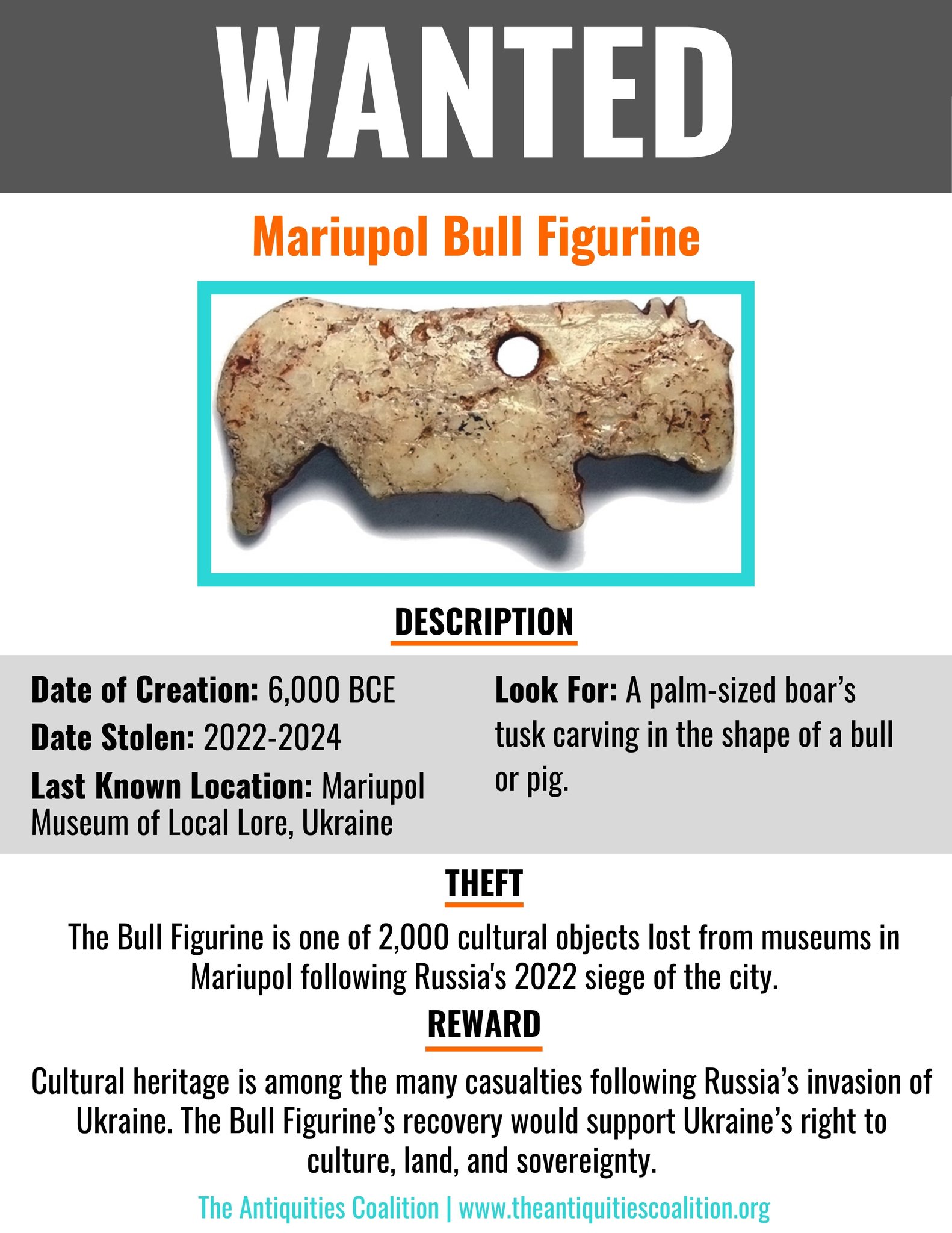

Die UNESCO dokumentiert die wachsende Zahl der kulturellen Verluste: Bis Anfang August 2025 beliefen sich die durch russische Angriffe verursachten Schäden auf 508 verifizierte Stätten seit 2022.[4] Unter den von der russischen Armee geplünderten ukrainischen Kulturgütern hat die „Mariupol-Bullenfigur“ besondere Aufmerksamkeit erlangt. Die Figur, um 6.000 v. Chr. aus Knochen geschnitzt, ist eines von mehr als 2.000 Museumsobjekten, die während der Belagerung von Mariupol durch Russland im Jahr 2022 verschwanden.[5] Solche gezielten Eingriffe, zusammen mit Zerstörung und Plünderungen, lassen sich an vielen Orten beobachten.

Es gibt inzwischen ein weit verbreitetes Verständnis dafür, dass die aktuellen Plünderungen und der Missbrauch des ukrainischen Kulturerbes durch Russland eng mit historischen Ungerechtigkeiten im Umgang mit kulturellem Erbe zusammenhängen. Der Krieg Russlands spiegelt eine jahrhundertealte Haltung wider, die darauf abzielt, das kulturelle Erbe der Ukraine zu vernichten, zu schwächen und aus dem Zusammenhang zu reißen, um eine russisch dominierte Geschichtsauffassung und entsprechende Sichtweisen zu verbreiten. Russland möchte damit seine führende Stellung in der Region sichern – sei es historisch als Russisches Imperium und dann Sowjetunion oder aktuell als dominanter Machtfaktor in Eurasien. Die Analyse der weitreichenden Folgen dieser Rivalität mit der Ukraine ist Gegenstand der öffentlichen Arbeit vieler Kunsthistorikerinnen, Museumsfachleute, Rechtsexpertinnen und Kulturerbe-Spezialistinnen, die sich für die Region interessieren. Teil des ständig wachsenden Konsenses in der internationalen Fachgemeinschaft sind auch die laufenden Bemühungen von Kolleginnen und mir, öffentliche Veranstaltungen zu organisieren. Diese sollen ein langfristiges Engagement fördern, das sowohl die historischen als auch die zukünftigen Perspektiven auf Krieg und Gerechtigkeit berücksichtigt und vertieft.

Die folgenden Ausführungen beruhen auf öffentlichen Vorträgen und Diskussionen, die von ukrainischen Museumsfachleuten und internationalen Expertinnen für Kulturerbe im Rahmen einer Reihe öffentlicher und halböffentlicher Veranstaltungen gehalten wurden. Diese Veranstaltungen fanden zwischen 2023 und 2025 in Zusammenarbeit mit dem Centre for Baltic and East European Studies (CBEES) an der Södertörn University (Stockholm), der Foundation for Baltic and East European Studies (Schweden) sowie dem Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (Québec) statt. Mein besonderer Dank gilt meinen Mitwirkenden Irina Sandomirskaya, Johanna Mannergren, den Mitarbeitenden von CBEES sowie allen Vortragenden und Teilnehmenden.

Da nicht jedes in diesen Jahren angesprochene Thema einzeln behandelt werden kann, konzentriert sich dieser Beitrag auf die dringlichsten und wichtigsten Aspekte, die von ukrainischen Fachleuten zur Sprache gebracht wurden: gemeinschaftliche Initiativen zum Schutz von Kulturgütern vor dem historische Hintergrund des Kampfes um das kulturelle Erbe in der Ukraine.

Notfallmaßnahmen: Die Rolle der Museums-Community

In den ersten Tagen und Wochen des großangelegten Krieges war eines der größten Hindernisse beim Schutz von Kulturgütern – so betonte Milena Chorna, Kuratorin und Mitorganisatorin von Netzwerken für Notfallhilfe – die Schwierigkeit, Museumssammlungen zu evakuieren und Archive zu schützen. Leider standen die Gesetze und Vorschriften für Notfälle nicht immer auf der Seite der Museen. Wegen der Dezentralisierungsreform im ukrainischen Regierungssystem durften Museumsdirektor*innen nicht allein über eine Evakuierung entscheiden. Deshalb konnten viele Institutionen – selbst solche mit einsatzbereiten Evakuierungsplänen – nicht rechtzeitig handeln.

Hier zeigte sich, wie wichtig und effektiv die Solidarität von unten zwischen den Museen ist. Milena Chorna berichtete auf der Konferenz „Ukrainian Museums at War: Conceptual, Historical, and Legal Perspectives“ im November 2023 in Stockholm, dass sich mehr als 1.000 Museumsfachleute im Rahmen des Museum Crisis Center zwischen 2022 und 2023 miteinander vernetzten und in allen Regionen der Ukraine bei der Notfallhilfe unterstützten. Besonders wichtig ist dies für kleinere Museen in vorübergehend besetzten Gebieten wie Cherson, Melitopol sowie Teilen der Regionen Donezk und Luhansk. Größere Museen engagierten sich aktiv, um kleinere Einrichtungen zu unterstützen, die oft nicht über ausreichend Personal und Ressourcen verfügten, um ihre Sammlungen zu schützen, ihre Nutzung während der Kriegszeit sicherzustellen und langfristige Initiativen wie die Archivpflege und Dokumentation von Verlusten zu starten.

Bild 1 und link: Das Interview mit Alina Dotsenko, der Direktorin des Regionalen Kunstmuseums Cherson von Anastasia Shevchenko. 2023.

Wie Yuliia Vaganova, Generaldirektorin des Nationalen Kunstmuseums Bohdan und Varvara Khanenko in Kyjiw, auf der Konferenz „Museums in Times of War: Navigating Emergencies and Long-Term Challenges“ im Februar 2025 in Stockholm betonte, hat die Unterstützung der Gemeinschaft und die horizontale Solidarität unter Fachleuten seitdem das museale Handeln geprägt – ebenso wie öffentliche Veranstaltungen. Yuliia Vaganova hob hervor, dass Museen heute echte Gemeinschaftsräume sind und insgesamt eine größere Eigenständigkeit angenommen haben. Sie sind deutlich zukunftsorientierter und strategischer geworden, wenn es um ihre öffentliche Stellung und ihre Programme geht.

Die Solidarität und der gemeinsame Wille, das Kulturerbe zu bewahren, sind in der vom Krieg zerstörten Ukraine ein sensibles Thema – besonders in den besetzten Gebieten, die von russischer Spaltungspolitik betroffen sind. Wie die Notfallhelferin Milena Chorna sagte, sind gerade im Osten und Süden der Ukraine personelle und materielle Ressourcen sehr knapp. In Städten wie Berdjansk, Enerhodar und Nowa Kachowka konnten Museen nicht rechtzeitig evakuiert werden und wurden danach geplündert oder komplett beschlagnahmt. Außerdem sind Museumsmitarbeitende oft die ersten, die von der russischen Armee und den neuen Behörden angesprochen werden, um sie zur Zusammenarbeit zu zwingen. Diese setzen häufig Entführungen, Drohungen und Erpressung ein, um ukrainische Fachkräfte zur Loyalität gegenüber der russischen Verwaltung zu bewegen.[6] Trotzdem entschieden sich viele Museumsmitarbeitende in den ersten Kriegsmonaten, an ihrem Arbeitsplatz zu bleiben, um die Sammlungen unter der Besatzung zu schützen, Schäden zu dokumentieren und manchmal wichtige Objekte heimlich an sichere Orte zu bringen. Diese Menschen leben jedoch in einer doppelten Gefahr: In der Ukraine gelten sie offiziell als Kollaborateure, weil sie unter den Besatzungsbehörden weiterarbeiten; aus russischer Sicht gelten sie als verdächtig, ukrainische Patrioten zu sein. Wie Chorna betonte, war ihre fortwährende Präsenz nicht nur wichtig für den Schutz des Kulturguts, sondern liefert auch wichtige Beweise für künftige Gerichtsverfahren. Das gilt besonders für die Krim, die seit 2014 besetzt ist.

Krim: Strategische Aneignung und gezielte Angriffe auf die indigene Bevölkerungen

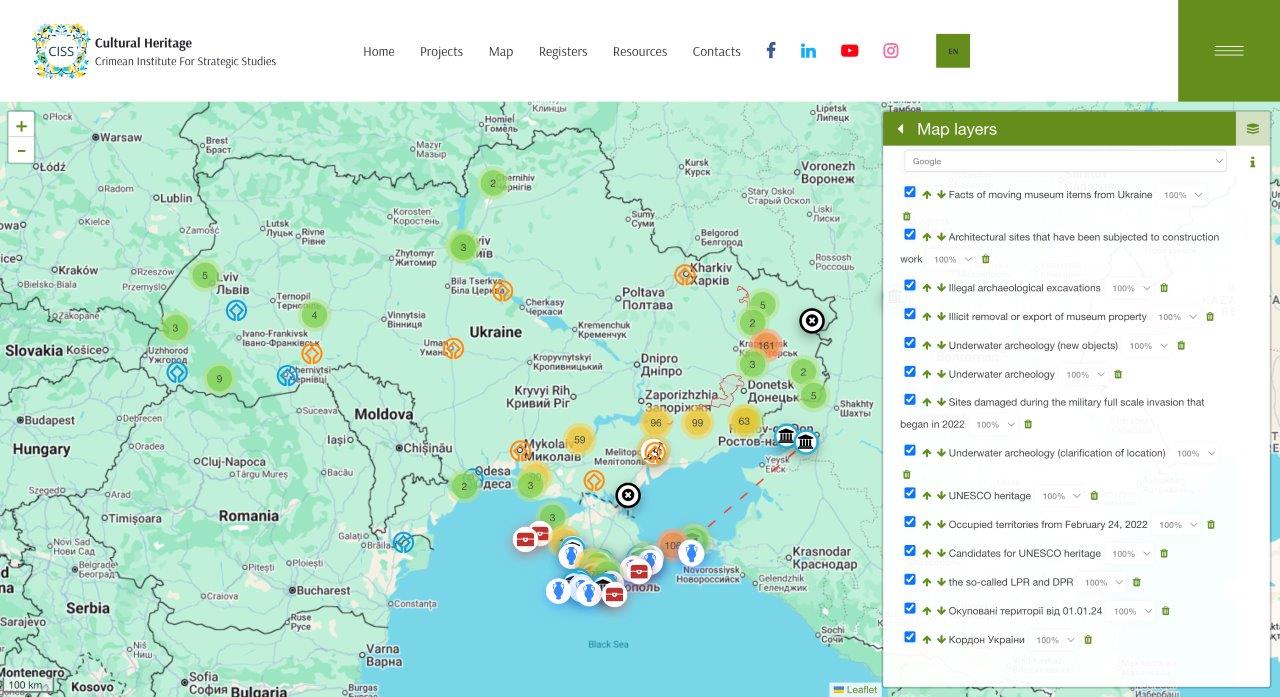

Seit über zehn Jahren versuchen die lokalen Gemeinschaften auf der Krim, unter schwierigen Bedingungen wie dem Zwang zur Assimilation durch täglichen Widerstand gegen die russischen Behörden zu überleben.[7] Laut Elmira Ablialimova-Chyihoz vom Krim-Institut für Strategische Studien (CISS) in Kyjiw arbeiten diese Gemeinschaften weiterhin mit Aktivist*innen außerhalb der Krim zusammen, um Informationen zum Schutz des kulturellen Erbes weiterzugeben – obwohl dies von Jahr zu Jahr gefährlicher wird.[8]

Auf der Konferenz „Ukrainian Museums at War: Conceptual, Historical, and Legal Perspectives“ im November 2023 in Stockholm zeigte Elmira Ablialimova-Chyihoz, wie bedeutend die Arbeit des CISS ist: Das Institut dokumentiert systematisch den Verlust und die Zerstörung von Kulturgütern, pflegt eine kontinuierlich aktualisierte Datenbank zu beschädigten und illegal genutzten Stätten und tritt auf internationaler Ebene – etwa bei der UNESCO und dem International Council of Museums (ICOM) – aktiv auf, um Beweise für russische Verbrechen am ukrainischen Kulturerbe vorzulegen und politische Maßnahmen mitzugestalten.[9]

Gleichzeitig missbraucht Russland das Kulturerbe der Krim: Seit der Besetzung 2014 gräbt es verstärkt archäologische Funde aus und bringt sie außer Landes. Über 80.000 Objekte wurden in den letzten zehn Jahren gefunden, doch ihr Verbleib ist unklar. Russische Behörden erteilten hunderte Ausgrabungsgenehmigungen – ein klarer Verstoß gegen internationales Recht. Unabhängige Beobachter haben zahlreiche illegale Ausgrabungen dokumentiert, vor allem in Regionen mit bedeutendem skythischem, griechischem und krimtatarischem Erbe. Rund 1.000 Objekte wurden illegal nach Russland gebracht und dort ausgestellt.

Eine weitere große Bedrohung für das Kulturerbe auf der Krim ist der Versuch Russlands, die Kontrolle über historische Bauwerke zu übernehmen und durch Umbauten oder Restaurierungen die Erzählungen über deren Geschichte zu verändern. Ein bekanntes Beispiel ist die antike Ausgrabungsstätte Chersonesos Taurica bei Sewastopol, die seit 2013 UNESCO-Weltkulturerbe ist. Seit der russischen Annexion der Krim wurde dort ohne Genehmigung gegraben, und ein umstrittenes Bauprojekt direkt an der Ausgrabungsstelle wird vom russischen Kulturministerium und der russisch-orthodoxen Kirche unterstützt. Geplant ist ein großer religiös-touristischer Komplex mit dem Namen „Spirituelles und Bildungs-Zentrum von Chersonesos“, der national gesinnte russische Besucher*innen anziehen soll – und das mitten in der UNESCO-Schutzzone.[10] Damit ist die archäologische Substanz der Stätte ernsthaft gefährdet. Ein weiteres Beispiel ist der Palast der Krim-Khane in Bağçesaray, das einzige erhaltene Gebäude, das die Geschichte und Staatlichkeit der Krimtataren bezeugt – ein wichtiges Symbol ihrer kulturellen Identität.[11] Unter dem Vorwand der „Restaurierung“ wurden dort originale Bauelemente durch moderne Materialien ersetzt, Fresken übermalt und historische Keramik sowie Holzarbeiten entfernt – oft durch Firmen ohne Fachkenntnisse im Denkmalschutz. Internationale Fachleute und Vertreter*innen der Krimtataren verurteilen diese Eingriffe als gezielte kulturelle Auslöschung des Erbes der indigenen Bevölkerung.

Diese Strategie Russlands, Narrative durchzusetzen, die lokale Stimmen und kulturelle Überlieferungen verdrängen und zugleich imperiale Ambitionen stärken sollen, ist potenziell schwer zu entwirren. Sie ist langfristig angelegt und zielt auf die Entwicklung touristischer und massenpädagogischer Praktiken ab.

Historische Beziehungen in Museen als Hintergrund des aktuellen Angriffs auf die Kultur

Seit Beginn des Krieges haben sich viele Stimmen in der Ukraine und im Ausland verstärkt zu den historisch gewachsenen Strategien russischer Gewalt gegen die ukrainische Kultur, Gesellschaft und Sprache geäußert. Eine dieser Strategien, wie die Archäologin Anna Yanenko vom Nationalen Schutzgebiet Kyjiwer Höhlenkloster mehrfach betont hat – unter anderem auf der Konferenz „Ukrainische Museen im Krieg: Konzeptionelle, historische und rechtliche Perspektiven“ in Stockholm im November 2023 und beim Online-Workshop „Museen und Gemeinschaften“ im Dezember 2024 – ist die systematische Entnahme archäologischer Funde aus der Ukraine, die bereits zur Zeit des Russischen Kaiserreichs begann. Trotz intensiver Bemühungen ukrainischer Fachleute, Funde auf dem Gebiet der Ukraine und insbesondere auf der Krim zu sichern, wurden diese regelmäßig nach Russland überführt – oft in die Sammlungen der Eremitage.[12] Heute entstehen öffentliche Initiativen, die diese Praktiken sichtbar machen sollen, ebenso wie den bislang kaum gewürdigten Beitrag der Ukraine zur Entwicklung russischer Museen und wissenschaftlicher Institutionen. [13]

Es ist wichtig zu betonen, dass die ukrainisch-russischen Beziehungen im Hinblick auf die Rückforderung von Kulturgütern mehrere historische Phasen durchlaufen haben. Nach der Russischen Revolution erließ die frühe bolschewistische Regierung 1918 ein Dekret, das die Rückgabe nationaler Kulturgüter versprach, die während der imperialen Expansion des 18. Jahrhunderts in der Ukraine beschlagnahmt worden waren. In der Folge reisten ukrainische Kulturakteur*innen nach Petrograd ins Eremitage-Museum, um die Rückführung dieser Objekte einzufordern. Die Ukraine war eine der wenigen Republiken innerhalb der Sowjetunion, die über eine offizielle Rückgabekommission verfügte. In den 1920er und 1930er Jahren gelang es dieser Kommission, tatsächlich einige symbolisch und historisch bedeutsame Objekte zurückzuführen.

Trotzdem befinden sich viele wertvolle Stücke – etwa zeremonielle Waffen der Kosaken oder archäologische Funde aus dem nördlichen Schwarzmeerraum – weiterhin in russischem Besitz, da sie bereits vor der Revolution an die Eremitage gelangt waren. Darunter fällt auch eine Kanone, die 1705 für Iwan Mazepa, den Anführer der kosakisch kontrollierten Ukraine, gegossen wurde. Mazepa wandte sich sich während des Zweiten Nordischen Krieges (1700–1721) gegen die Russen und schloss sich den Schweden an. Diese Kanone hatte bei den Rückgabeverhandlungen der 1920er Jahre höchste Priorität.[14] Bis heute wird sie öffentlich im Kreml, dem historischen und politischen Machtzentrum Moskaus, ausgestellt – ein besonders eindrückliches Beispiel dafür, wie zentrale Objekte ukrainischer Geschichte weiterhin Teil russischer Repräsentation und Machtinszenierung bleiben.

Diese Geschichte von Aneignung und Rückforderungen ist heute besonders relevant, da Russland bewusst historische Zusammenhänge ausblendet, um den Eindruck zu vermitteln, die Sammlungsgeschichte russischer Museen sei unproblematisch verlaufen. Vor dem Hintergrund aktueller russischer Bestrebungen, geraubte Kunstwerke in das nationale Kulturerbe und Museumsinventar zu integrieren – sowie Versuche, solche Aneignungen, etwa aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, rechtlich zu legitimieren[15] – ist es umso wichtiger hervorzuheben, dass Rückgabeforderungen seit langem Teil der ukrainisch-russischen Geschichte sind und keineswegs ein neues oder rein politisches Phänomen darstellen.

Rechtsrahmen und Rivalität

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Krieges sowie der komplexen historischen Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland arbeiten zahlreiche Akteur*innen in der Ukraine und im Ausland intensiv daran, umfassende rechtliche Rahmenwerke zu entwickeln, nach denen Russland für Verstöße gegen Menschenrechte, Umwelt und kulturelles Erbe zur Rechenschaft gezogen werden soll. Der Online-Workshop „Museums, War, and the Law: Legal Perspectives on Protection and Accountability“, der im April 2025 stattfand, verfolgte das Ziel, zentrale und konzeptionell unterschiedliche juristische Ansätze zur Aufarbeitung von Verbrechen gegen das kulturelle Erbe der Ukraine zu diskutieren.

Ein Ansatz richtet sich gegen russische Oligarchen, die den Krieg finanziell unterstützen und bedeutende Vermögenswerte (insbesondere Kunstsammlungen) halten. Dabei wird geprüft, inwiefern Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche angewendet werden können, um ihre Rolle in der Kriegsfinanzierung zu verfolgen.[16] Diese Strategie wurde von Irina Tarsis, Leiterin des Center for Art Law in New York und Zürich, vorgestellt.

Ein weiterer konzeptioneller Rahmen zeigt sich in der Arbeit der in Kyjiw ansässigen Raphael Lemkin Society – einer der aktivsten zivilgesellschaftlichen Organisationen im Bereich der juristischen Verfolgung von Kulturgutverbrechen im Zusammenhang mit der russischen Invasion. Die Gesellschaft vertritt die Auffassung, dass die gezielte Zerstörung ukrainischer Kulturgüter nicht als Kollateralschaden behandelt werden darf, sondern als integraler Bestandteil einer umfassenden Strategie des kulturellen Genozids.

Geleitet wird die Organisation von Vitaly Tytych, einem praktizierenden Juristen, Leiter der Rechtssektion von International Council of Museums (ICOM) Ukraine und derzeit Soldat der ukrainischen Streitkräfte. Die Raphael Lemkin Society arbeitet direkt mit ukrainischen Museen und Kulturschaffenden zusammen, um kriegsbedingte Schäden, Plünderungen und Zerstörungen zu dokumentieren und so eine Beweisgrundlage zu schaffen, die die kulturelle Vernichtung als Ausdruck genozidaler Absichten belegt. Darüber hinaus bietet die Organisation rechtliche Unterstützung für Betroffene und Zeug*innen und begleitet sie in Voruntersuchungen und Gerichtsverfahren. Die gesammelten Beweismaterialien werden sowohl an ukrainische Staatsanwaltschaften als auch an internationale Gerichtshöfe übermittelt. Ziel dieser Einreichungen ist es, zur Weiterentwicklung rechtlicher Standards beizutragen, die die gezielte Auslöschung von Kultur ausdrücklich als Bestandteil genozidaler Absichten anerkennen.

Die juristischen Initiativen der Raphael Lemkin Society stehen nicht isoliert. Im Juli 2025 hat die Organisation Pour l’Ukraine, pour leur liberté et la nôtre[17] beim Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) eine Klage gegen Russland eingereicht – wegen der Plünderung ukrainischer Museen. Diese Klage steht im Zusammenhang mit einer bereits früher eingereichten Klage der Ukraine beim Internationalen Gerichtshof (IGH) aus dem Februar 2022, als die Ukraine Russland des Genozids beschuldigte. Die IGH-Anhörungen zu Menschenrechtsverletzungen konzentrieren sich insbesondere auf das Recht ukrainischsprachiger Kinder auf Schulunterricht in ihrer Muttersprache – vor allem auf der Krim, wo dieser verweigert wird.

Diese rechtlichen Auseinandersetzungen sind noch immer in vollem Gange. Vor dem Hintergrund der ukrainischen Völkermordklage, die explizit auch kulturelle und sprachliche Zerstörung als Teil eines Genozids einbezieht, schlug der Vorsitzende des russischen Ermittlungskomitees seinerseits vor, den Genozidbegriff neu zu fassen: Auch angebliche Angriffe auf russische Sprache und Kultur im Osten der Ukraine sollten darunter fallen.[18] Ziel dieses Vorgehens ist es, auf internationaler Ebene juristische Instrumente zu schaffen, um russischsprachige Gemeinschaften als angeblich diskriminierte Opfer eines kulturellen Genozids darzustellen, um so ein Gegennarrativ zur ukrainischen Klage zu etablieren.

Inzwischen arbeitet Russland auf nationaler und internationaler Ebene daran, ein starkes juristisches System aufzubauen, um sich gegen Rückgabeforderungen zu verteidigen und den Verbleib umstrittener Kulturgüter – auch solcher, die im Krieg aus der Ukraine entwendet wurden – in nationalisierten Sammlungen auf russischem Staatsgebiet rechtlich abzusichern.[19] Hinsichtlich der internationalen Unterstützung für die Ukraine machte Irina Tarsis im Workshop darauf aufmerksam, dass die außenpolitischen Entscheidungen der neuen US-Regierung unter Donald Trump die internationale Antwort auf russische Rechtsverstöße abschwächen. Bereits im Januar 2025 wurde eine amerikanische Taskforce aufgelöst, die vom Krieg profitierende russische Oligarchen ins Visier genommen hatte.[20] Gleichzeitig versucht Russland, internationale Museumspartner für gemeinsame Ausstellungen zu gewinnen – mit dem Ziel, die Besetzung der Krim de facto zu legitimieren. Ein Beispiel dafür ist eine geplante Kooperation zwischen der sogenannten „Russischen Kunstgalerie“ im besetzten Sewastopol und Museen in Mexiko und São Paulo.[21]

Internationale Initiativen und fortgesetzte Herausforderungen

Beim Workshop „Museums, War, and the Law: Legal Perspectives on Protection and Accountability“ im April 2025 betonte die Kunstrechtsexpertin Evelien Campfens, dass internationale Zusammenarbeit und politischer Wille zentral sind, um Gerechtigkeit herzustellen und funktionierende rechtliche Strukturen aufzubauen. Zwar existieren bereits internationale Übereinkommen wie die Haager Konvention von 1954 und die UNESCO-Konvention von 1970, doch diese greifen nur auf staatlicher Ebene und sind in vielen Fällen unzureichend.

In der Realität – wie aktuell in der Ukraine – werden Kulturgüter geplündert, außer Landes gebracht und schwer rückführbar gemacht. Daher ist deren präzise Dokumentation essenziell. Sie dient als Beweis für Kriegsverbrechen, erschwert illegale Weiterverkäufe und widerspricht russischen Narrativen, die geraubte Objekte als legitimes russisches Kulturerbe deklarieren. Campfens verweist auf die ukrainische, staatlich geführte Datenbank War and Sanctions[22], die über 1.100 geplünderte archäologische Objekte und hunderte daran beteiligte Personen dokumentiert. Diese Arbeit ist umso wichtiger, da viele dieser Objekte aus illegalen Grabungen stammen und somit vor dem Raub gar nicht erfasst waren.

Als Reaktion auf das gestiegene Bewusstsein für Verbrechen am Kulturerbe in der Ukraine wurden neue EU-Sanktionen erlassen, die sich möglicherweise auch auf russische Museumsleiter*innen und andere Personen anwenden lassen, die aktiv an Plünderungen beteiligt sind. Dazu zählt unter anderem Elena Morozova, die Leiterin der archäologischen Stätte Taurisches Chersonesos auf der Krim.[23] Eine weitere Maßnahme der EU, die laut Evelien Campfens einen positiven Effekt im Kampf gegen den illegalen Handel haben könnte, ist die neue Importverordnung 880/2019. Sie verpflichtet Importeure, die legale Herkunft von Kulturgütern durch entsprechende Dokumente – insbesondere Ausfuhrgenehmigungen aus dem Ursprungsland – nachzuweisen.

Diese Maßnahmen sind wichtige erste Schritte, reichen aber nicht aus. International setzt sich die Raphael Lemkin Gesellschaft weiterhin für systematische Schulungen von Armeeeinheiten ein, die langfristig Teil einer Blauhelm-Mission werden sollen. Seit 1999 ist diese internationale Organisation als beratendes Mitglied des zwischenstaatlichen Ausschusses für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten anerkannt. In der Praxis war es jedoch erst der Krieg in der Ukraine im Jahr 2022, der die europäischen Länder zu einem stärkeren Engagement veranlasste, diese organisatorische Infrastruktur tatsächlich umzusetzen. Vorreiter sind die Ukraine und Schweden. Dies verdeutlicht, wie langwierig Prozesse der Friedensförderung sind – Bemühungen, die auf nationaler wie internationaler Ebene mit viel Koordination, Ausdauer und Engagement fortgeführt werden müssen.

[1] Die Kunsthistoriker*in Maria Silina ist Wissenschaftliche Mitarbeiter*in am Seminar für Slavistik am Lotman-Institut für russische Kulturstudien der Ruhr-Universität Bochum sowie Außerordentliche Professor*in an der Fakultät für Kunstgeschichte der Universität Québec in Montréal.

[2] https://www.euronews.com/my-europe/2025/07/24/russian-strike-damages-unesco-protected-sites-in-ukraines-odesa.

[3] https://www.justiceinfo.net/en/148452-art-of-war-ukraine.html.

[4] https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco.

[5] https://theantiquitiescoalition.org/antiquities-coalition-enlists-the-public-to-help-ukraine-recover-missing-cultural-treasure/.

[6] https://mltpl.city/articles/210810/povzli-na-kolinah-i-zakopuvali-skifske-zoloto-intervyu-z-direktorkoyu-melitopolskogo-muzeyu.

[7] Beispielsweise die Ausstellung “LOMYKAMIN’. Frauenwiderstand auf der Krim”, die von Februar bis Mai 2024 in Kyjiw gezeigt wurde.

[8] https://ciss.org.ua/en/home.html.

[9] Evelien Campfens, Cross-border Restitution Claims for Looted Art: Legal and Policy Frameworks, ed. by European Parliamentary Research Service, Brussels 2023. https://coilink.org/20.500.12592/twjwf3.

[10] https://ru.krymr.com/a/hersones-tavricheskiy-krym-rossiya-noviy-kompleks-stroitelstvo/31439051.html.

[11] https://ru.krymr.com/a/peredelka-restavratsiya-khanskiy-dvorets-bakhchisaray/33001483.html.

[12] https://texty.org.ua/d/2023/stolen_heritage/?fbclid=IwAR2IqlYXNXqd13O2SRH2aJb7UM4R604XI9nebTyVLE0ENICHiVq0QzJnFac.

[13] http://vgosau.kiev.ua/projects/russia.

[14] Oleksiy Nestulia et Svitlana Nestulia, Ukrains’ki kul’turni tsinnosti v Rosii: na shliakhu do dіalogu 1926–1930, Poltava 2002, p. 145.

[15] Konstantin Akinsha et Patricia Grimsted, Federal Law on Cultural Valuables … N 64-FZ of 15 April 1998, in: International Journal of Cultural Property, Cambridge University Press, vol. 17, n° 2, Cambridge 2010, p. 413–426.

[16] https://nazk.gov.ua/en/news/war-and-art-the-nacp-has-launched-a-new-section-on-the-war-and-sanctions-portal-regarding-the-policy-of-integrity-in-the-art-sphere/.

[17] https://www.pourlukraine.com/.

[18] https://www.pnp.ru/culture/bastrykin-prizval-priznat-unichtozhenie-kulturnogo-naslediya-genocidom.html.

[19] Ksenia Lavrenteva, Gatekeeping Access: Exploring Open Access Challenges for Museum Collections Held in Russia, in: Journal of Librarianship and Scholarly Communication, vol. 12, n°2, 2025, https://www.iastatedigitalpress.com/jlsc/article/id/18274.

[20] https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-disbands-task-force-targeting-russian-oligarchs-2025-02-06/.

[21] https://suspilne.media/crimea/1073713-muzei-brazilii-ta-meksiki-zaklikali-vidmovitis-vid-spivpraci-z-galereeu-u-okupovanomu-sevastopoli/.

[22] https://war-sanctions.gur.gov.ua/en/stolen.

[23] https://www.artnews.com/art-news/news/eu-sanctions-russian-museum-crimea-1234742885/.